「クリスマスの売上って、どうやって予測すればいいの?」

「需要予測って、そもそも何をすればいいの?」

と、感じていませんか。

クリスマスは1年の中でも需要が急増する特別な時期ですが、感覚的な在庫管理や販促計画では売れ残りや欠品が起きやすく、利益を逃すリスクがあります。

こうしたリスクを防ぐ鍵になるのが「需要予測」です。

需要予測とは、過去の販売データやトレンド情報をもとに「いつ・どの商品が・どれくらい売れるか」を見極めることです。

データを活用して販売ピークや売れ筋を把握すれば、無駄のない在庫管理と的確な販促計画を立てることができます。

この記事では、

- クリスマス商戦における需要予測の基礎

- 需要予測に必要なデータと分析の進め方

- 分析結果を活かした効果的な販売戦略

をわかりやすく解説します。

この記事を読めば、今年のクリスマス商戦をデータを根拠に計画できるようになり、在庫ロスや売り逃しを防ぎながら売上の最大化を目指せるでしょう。

ぜひ参考にしてみてください。

目次

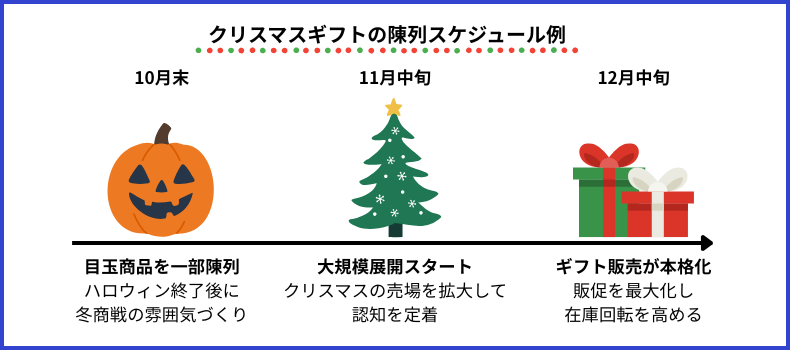

クリスマスギフトはいつ陳列する?

結論、早ければハロウィン終了後に目玉商品を一部陳列し、最低でも11月中旬には本格展開を始めるのが実務上の目安です。

一般的に、ツリーやラッピング用品などの準備型クリスマス商材は11月、ギフト類は12月初旬から中旬にかけて売れ行きが強まる傾向があります。

商品カテゴリごとに立ち上がり時期を把握して、段階的に展開を進めることが重要です。

他社よりも早く陳列するのも戦略

競合より早めに陳列することは、「認知の先行効果(プライミング効果)」と、「需要の平準化」の両方に有利に働きます。

認知の先行効果(プライミング効果)とは、先に見た情報が、後の購買判断に影響する心理現象のことです。

需要の平準化とは、年間を通じて需要を均等にして、供給側の負担を軽減することです。

早い段階で陳列することで、「この店はもうクリスマスギフトを売り出している」と顧客の印象に残り、比較検討の候補に入りやすくなるのです。

また、購入時期を分散させて12月中旬に販売が集中するリスクを抑え、在庫や配送を安定させることにもつながります。

店頭とECの在庫・補充体制をあらかじめ揃えたうえで、10月末の小規模導入→11月中旬の本格展開へ段階的に拡大するとよいでしょう。

【需要予測】クリスマス需要に合わせて商品を作る・売る

需要予測を活用すると、過剰在庫や欠品を防ぎながら販売機会を最大化できます。

特に、クリスマスのように短期間で需要が集中する時期では、勘ではなくデータで数量とタイミングを判断することが重要です。

過去データとトレンドを掛け合わせることで、「どの商品を・いつ・どれくらい用意すべきか」を計画的に決められるようになります。

小売業であれば販売機会の最大化に、製造業であれば生産効率の改善につながるでしょう。

需要予測とは|最適な在庫管理

ここまで解説してきたように、需要予測とは、過去の販売データやトレンドなどをもとに将来の販売量を見積もり、発注・生産を最適化するために必要な予測です。

もし「毎年12月第3週に販売ピークが来る」と予測できれば、その週に向けて在庫を多めに確保し、逆に動きの鈍い週には仕入れを抑えるといった調整が可能になり、欠品や余剰在庫のリスクを減らせます。

このように、「いつ・どれくらい売れるか」を事前に把握することで、欠品や余剰在庫のリスクを事前に減らせるのが需要予測の大きな利点です。

こうした考え方は、実際の企業の生産現場でも成果を上げています。

当メディアを運営するかっこ株式会社では、株式会社デザインフィル様において、経験や勘に頼っていた生産指示をデータに基づく需要予測モデルに切り替える支援を行いました。

生産数に対して過不足が起こったときや、予測と結果が異なった場合にその要因や理由をすぐに見つけられるようになり、欠品額の削減につながりました。

こうしたデータ活用の仕組みは、クリスマス商戦においても有効に機能するでしょう。

クリスマスギフトはいつ売れる?

ターゲットによって差はあるものの、全体としては12月中旬〜24日直前にかけて急増します。

クリスマスイブやクリスマス当日までにギフトの用意をしておきたい心理や、給料・ボーナス後の購買、検討期間の末に決済する行動が重なるためです。

筆者の長年の経験から言うと、多くの家庭では、12月中旬までに子どもへのクリスマスギフトの購入を終える傾向があります。

このように、家庭向けギフトではやや早めの動きが見られるなどの特徴があるため、商品カテゴリーやターゲット層ごとに陳列時期や販促タイミングを分けると効率が上がるでしょう。

また、家庭向けギフトではやや早めの動きが見られるなどの特徴があるため、商品カテゴリーやターゲット層ごとに陳列時期や販促タイミングを分けると効率が上がるでしょう。

クリスマス前後の曜日の配置によって売上ピークが前倒しになることもあるため、カレンダー要因を考慮した販売計画も有効です。

販売時期の傾向を把握したら、実際にデータを使って予測してみましょう。

『Excelで需要予測を算出する方法』の章を参考にすれば、販売計画の根拠を自社データで作ることができます。

クリスマスの需要予測に役立つ3つの情報

クリスマスの需要を正確に見極めるには、直感ではなく客観的な情報が欠かせません。

需要予測を行う際に参考になる情報はさまざまですが、特に以下の3つは有効です。

- 過去のクリスマス商戦の販売データ

- 競合他社のクリスマス戦略

- SNSなどでのトレンド

これらを組み合わせることで、どのタイミングで需要が高まるかを把握しやすくなるので、順に解説していきます。

①過去のクリスマス商戦の販売データ

過去の販売データは、需要のピークや売れ筋商品の傾向をつかむための最も基本的な材料です。

前年や一昨年など、同条件の期間を比較することで、需要が集中する時期や価格帯を把握できるので、前年に欠品した商品は翌年の発注量を増やすなど、実績データをもとにした調整が可能です。

データはPOSシステムやECサイトの販売履歴など、社内で蓄積している実績を活用するのが基本ですが、自社データが乏しい場合は同業他社や業界団体が公表している販売傾向を参考にするのも有効です。

②競合他社のクリスマス戦略

競合がどのような商品をどの時期に打ち出しているかを観察することは、需要予測において重要な補完情報になります。

競合が早期に販促を始める場合は市場全体の需要が前倒しで動く傾向があり、逆に12月直前まで動きが鈍い場合は、消費者が比較検討を続けている可能性があります。

競合分析の基本は、ギフトの価格帯・クリスマスキャンペーン開始時期・販促チャネルの3点です。

店舗の陳列状況やオンラインショップの特集ページなどを定期的に確認し、自社の販売計画と照らし合わせて調整するとよいでしょう。

③SNSなどでのトレンド

SNSは、リアルタイムで消費者の関心を把握できる貴重なデータ源です。

特にギフト需要は感情や流行の影響を受けやすいため、X(旧Twitter)やInstagram、TikTokなどで「どんなキーワードや商品が話題になっているか」を観察することが効果的です。

ただし、年代別に利用SNSが異なるため、ターゲット層に合わせて見るべきチャネルを変えるのがポイントです。

例えば、20代向け商品ならTikTok、30〜40代向けならInstagram、幅広い層を狙うならXの投稿動向を確認する、といった使い分けが考えられます。

SNSトレンドは日ごとに変化しますが、短期的な流行を掴むことで需要予測に柔軟性を持たせることができるので、これらのデータを定期的に記録・比較し、次の年の販促企画にも活かすことが重要です。

「データは揃っているけれど、どこから手を付けたらいいかわからない」という方は、『Caccoのデータサイエンス』にお気軽にご相談ください。

クリスマス需要をExcelで予測する方法

分析ツールを使わなくても、Excelで十分に需要予測を行うことができます。

基本的な操作だけで、売上推移をもとに今年のクリスマスのギフト需要予測を立てられます。

ここでは、過去の売上を週単位に整え、Excelの「予測シート」機能または「FORECAST.ETS」関数でピーク週を見極め、リードタイムと安全在庫を加味して発注に落とし込む基本手順を解説します。

①過去のクリスマスの売上データを整理する

まず、過去のクリスマス期間(おおよそ11月中旬〜12月25日)の販売データを週単位で整理しましょう。

この時期は販促や気温、給料日などの要因で売上が大きく変動するため、週単位での傾向把握が重要です。

日単位のデータは天候や販促の影響などの変動が大きく、予測のブレが生じやすくなります。

週単位にまとめることで、日々のばらつきを平均化して全体の傾向を安定して捉えることができるので、予測を外すリスクを下げられます。

日次データがある場合は、Excelで週ごとに集計します。

例えば、「=TEXT(A2, “yyyy-ww”)」関数を使って週番号を作り、ピボットテーブルで週別の売上や数量をまとめることで「クリスマス直前の第3週が最も売れる」など、ピークを視覚的に把握できます。

天候・キャンペーン実施の有無・配送トラブルなども併せて記録しておくと、「特定の年だけ売上が落ちた理由」を翌年に検証しやすくなります。

②Excelで需要予測を算出する

まず、週ごとの売上をまとめた表を用意しましょう。

整理した週次データをもとに、Excelの「予測シート」機能または「FORECAST.ETS」関数を使って需要予測を行います。

例えば、A列に「その週の最終日の日付」を、B列に「週ごとの売上金額」を入れておくと、後で予測関数を使いやすくなります。

予測シートを使う方法

- 売上データの範囲を選び、上部メニューの[データ]タブから[予測シート]をクリックします。

- 期間を設定すると、自動的に将来の売上予測グラフが作成され、予想される販売ピーク(山の部分)が視覚的に分かります。これが最も手軽な方法です。

FORECAST.ETS関数を使う方法

- もう少し自由に計算したいときは、次の関数を使います。

- =FORECAST.ETS(予測したい日付, 売上の範囲, 日付の範囲)

- 例えば、「2025年12月15日の売上を予測したい」場合は、=FORECAST.ETS(DATE(2025,12,15), B2:B157, A2:A157)と入力します。

- 自動で過去のパターンから季節性を見つけ出し、「この時期はどれくらい売れそうか」を出してくれます。

結果をチェックする

- 作成した予測線が急に上がっている週があれば、そこが販売の山になりそうなタイミングです。

- 反対に下がっている週は需要が落ちる時期なので、その週の仕入れは控えめにする、といった判断ができます。

こうして得られた予測データをもとに、早めに補充スケジュールを組むことで欠品を防げます。

算出した予測データを「いつ売れるのか」という販売設計に活かしたい方は、『クリスマスギフトはいつ売れる?』もあわせて確認するとよいでしょう。

高度な需要予測はCaccoのデータサイエンスにお任せ

需要予測の精度をさらに高めるには、単にデータを集めるだけでなく、統計的な分析が欠かせません。

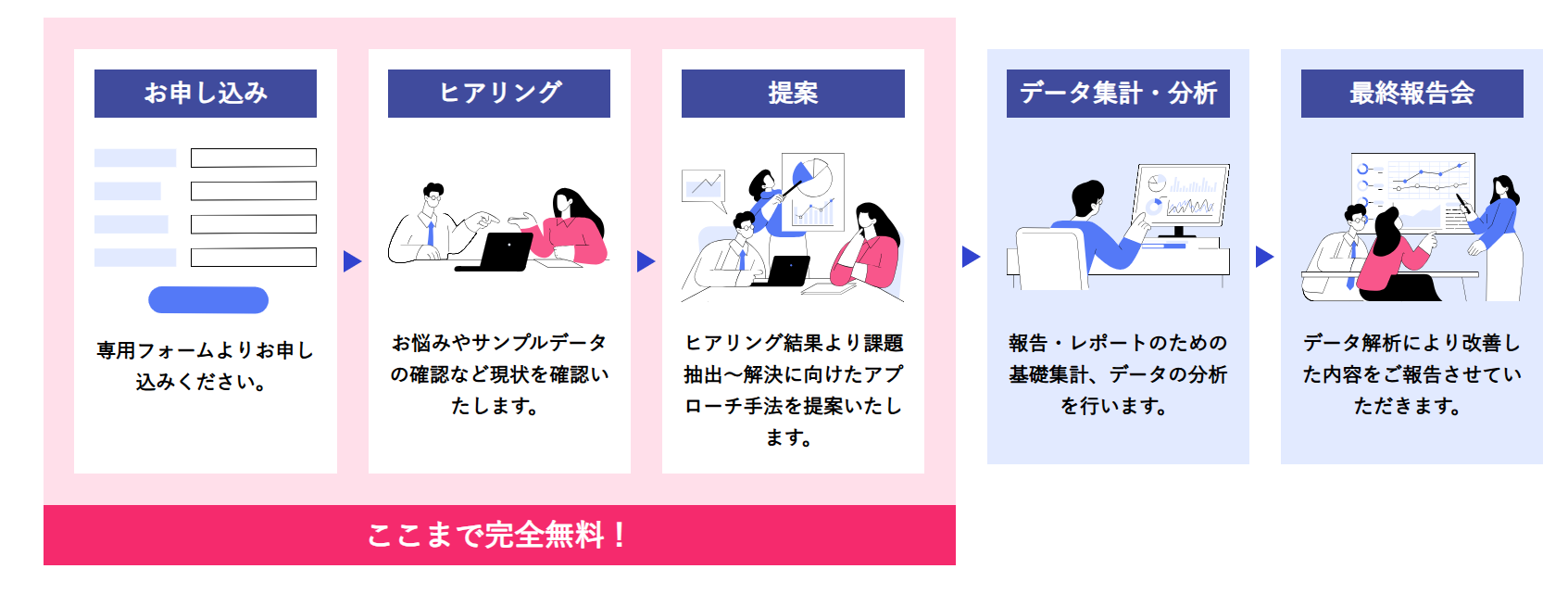

より精度の高い需要予測やモデル構築を検討している企業には、『Caccoのデータサイエンス』が一貫支援いたします。

まず御社の状況・分析目的を丁寧にヒアリングし、お持ちのデータから顧客分析や課題点の洗い出しを行います。

欠品削減や在庫最適化に本格的に取り組みたい方は、以下からお気軽にお問い合わせください。

なぜクリスマスギフトは直前に売れる?

クリスマスギフトの販売ピークは、12月中旬から直前にかけて訪れる傾向があります。

なぜなら、消費者の行動心理と経済的なタイミングが重なるためです。

多くの人が「プレゼントを渡す当日を意識してから購入を決める」傾向にあるほか、ボーナス支給後という人も多く購買意欲が一気に高まるので、このタイミングに合わせて在庫や販促を柔軟に調整できる体制を整えることで、販売チャンスを最大化できるでしょう。

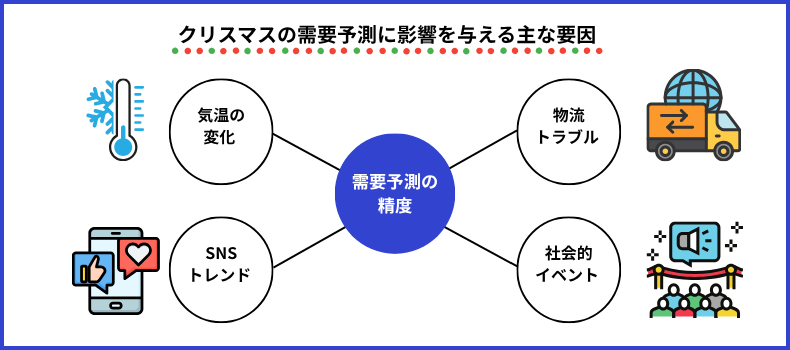

需要予測を正確に当てることは難しい

対象となる商品や業界、データの質によって精度は変わりますが、需要予測が100%の確度で当たることはほとんどありません。

なぜなら、気温の変化や広告施策、物流の遅延、社会的イベントなど、外的要因によって販売量は大きく左右されるためです。

例えば、クリスマス前に寒波が到来すれば防寒ギフトが急に伸びたり、SNSで特定商品が話題化すれば一気に需要が変動します。

こうした変動を見越して、在庫の補充ルールや販促タイミングを柔軟に調整し、「販売の流れを自社でコントロールする戦略」を持つことが重要です。

クリスマス直前に売れる商品ほど管理が難しいですが、需要の波を読みながら集客と供給のバランスを取ることで、利益率の最大化につながります。

需要予測が当たらない理由についてさらに詳しく知りたい方は『なぜ需要予測は当たらない?理由や精度の上げ方を解説』の記事をご参照ください。

次章では、この戦略を実際に活かす販売施策を紹介します。

クリスマスギフトを効率良く売る方法【マーケティング】

需要予測を活かしても、商品特性や購買タイミングによっては思い通りに需要を動かせないことがあります。

だからこそ、「売る戦略」を持ち、集客から仕入れ、販売までを設計することが重要です。

ここでは、クリスマス商戦で効率良く売るための6つの実践ポイントを紹介します。

- 各商品のターゲット層(年代・性別)を把握する

- SNSで集客をする

- トレンド・人気を抑えたギフトを生産・売る

- 集客や売れ筋を逆算して商品を仕入れ・生産する

- 来年のイベントに活かせるようにデータを残しておく

順に解説します。

各商品のターゲット層(年代・性別)を把握する

商品ごとに「誰が買うのか」を明確にしておくと、販促チャネルと訴求タイミングを設計しやすくなります。

20代女性向け商品はSNS訴求、40代男性向けは実店舗での高付加価値訴求が有効など、層ごとに最適な戦略が異なります。

また、クリスマスでは、普段は購入しない商品を求める層(例:20代男性が女性向けギフトを購入するなど)も増えるため、「誰が誰に贈るか」の構図も把握して販促設計をすると、訴求の的がぶれません。

SNSで集客をする

SNS検索からギフトを探す人が増えており、特に20〜30代では購買導線の主軸になりつつあります。

X(旧Twitter)やInstagramでは視覚的な訴求が有効で、TikTokは若年層の「ギフト探し」行動に直結します。

例えば、ロクシタンでは過去にギフト提案とEC導線を組み合わせたクリスマスキャンペーンをInstagramで実施し、SNS上からの集客・購入を促しています。

※引用:ロクシタン公式Instagram

投稿内容とハッシュタグを合わせて最適化し、ターゲットの「検索導線」に入り込むことが重要です。

週ごとに投稿効果を測定し、クリック率(CTR)や購入率(CVR)が高い投稿テーマを中心に再投下すると、広告効率を高められるでしょう。

トレンド・人気を抑えたギフトを生産・売る

トレンドを先読みした商品企画は、需要を逃さないために欠かせません。

SNSや検索データの動向を分析し、「どんなギフトカテゴリが伸びているか」を可視化するとよいでしょう。

例えば、過去には体験型ギフトやサステナブル包装が注目された例があるため、こうした兆しを需要予測に反映させることで、生産や販促を無理なく整合できます。

集客や売れ筋を逆算して商品を仕入れ・生産する

需要予測の最大の価値は「仕入れと販売計画をつなげること」にあります。

過去の販売データとトレンド分析を組み合わせ、販売目標から逆算して生産量を決めると、欠品や在庫過多のリスクを減らせます。

「週次の売上ピーク」を予測し、そのタイミングに合わせた在庫補充を行うと効率が高まるでしょう。

来年のイベントに活かせるようにデータを残しておく

クリスマス商戦後のデータ整理は、来年の利益を左右します。

特に、週次売上・販促実施有無・在庫量・廃棄数のデータは最低限残しておくとよいでしょう。

年末の振り返りをデータドリブンに行うことで、翌年の需要予測の精度が大きく上がり、施策の再現性が高まります。

まとめ

今回は、クリスマス商戦における需要予測の重要性と、その活用方法について解説しました。

需要予測を行うことで、販売ピークやトレンドを正確に把握し、在庫管理や販促設計を最適化できます。

特に、クリスマスのように短期間で需要が集中する商戦では、需要予測に基づく適切な時期の販売開始と在庫管理、ターゲットとトレンドを意識した商品企画、そして継続的なデータ活用が不可欠です。

- クリスマスギフトは11月から12月24日までの販売時期を意識し、ピークに合わせた在庫管理を行う

- 需要予測の精度を上げるためにリアルタイムデータの活用が重要

- ターゲット層の分析とSNSを活用した集客で販売効率を高める

- 他社より早い陳列やトレンドを踏まえた商品展開で競争優位を確保する

- 販売後のデータ分析を翌年に活かし、継続的な改善を図る

これらのポイントを押さえ、計画的かつ柔軟な対応を行うことで、クリスマス商戦の売上と利益を最大化できるでしょう。

データを「見る」だけでなく、「活かす」ところまでサポートできるのが、『Caccoのデータサイエンス』です。

在庫や販促、顧客データなどを組み合わせて、ビジネス課題の発見と改善施策までを一貫して支援します。

データ活用を次のステージへ進めたい方は、ぜひご相談ください。