「リピート率が高いと何がいいの?」

「リピート率を上げるために、まず何をすればいい?」

そんな疑問をお持ちではありませんか?

リピート率は、初めて購入した顧客のうち、一定期間内に再び購入してくれた人の割合を示す重要な指標です。

この数値を正しく把握できていないと、気づかないうちに既存顧客が離れてしまい、売上の安定を損ねるおそれもあります。

一方で、リピート率を改善できれば、安定的に売上を伸ばすだけでなく、リピート顧客を育成してマーケティング効率を高めることも可能です。

この記事では、

- そもそも「リピート」とは何か

- リピート率が重要とされる理由

- リピート率を上げるための具体的な方法

について、わかりやすく解説します。

「リピート率を上げたいけれど、どこから手をつければいいのかわからない…」という方は、ぜひ最後までご覧ください。

そもそもリピートとは?

「リピート」とは「繰り返すこと・反復すること」を指し、商品やサービスが再び購入されるということは、顧客の満足度が高く、ニーズをきちんと満たしているサインです。

そのため、顧客がどれだけ再購入しているかを示すリピート率は、企業の顧客満足度や売上の安定性を測る重要な指標として活用されています。

ここではまず、リピートの定義や計算方法、よく混同されるリピーター率との違いなどを整理していきましょう。

なぜ人は同じものをまた買うのか

人が同じものを再度購入するのは、その人のニーズを商品やサービスがきちんと満たしているからです。

このニーズは商品やサービス自体の品質や価格だけでなく、接客の質・店内の清潔さ・立地やアクセスなど、さまざまな体験要素によって判断されます。

例えば、飲食店であれば、以下のような要素が重視されます。

リピートにつながる要素例 |

飲食店での例 |

顧客が得る価値 |

| 商品・サービスの品質 | 料理の味が常に安定している |

安定して期待通りの体験が得られる |

| 価格 | 価格に見合った満足感を提供 | コストパフォーマンスがよい |

| 店内環境 | テーブルやトイレが清潔、雰囲気がよい | 清潔で快適に過ごせる |

| 購入手続き・立地 | アプリで簡単に予約できる、迷わず来店できる | 手間が少なく便利 |

今回は飲食店での具体例として示しましたが、この考え方は他業種でも応用できます。

ECサイトであれば「商品の品質」はレビュー評価や返品率、「価格」はコストパフォーマンス、「購入手続き」はカート操作の簡便さや決済のスムーズさ、「店内環境」はサイトデザインや検索のしやすさとして置き換えることが可能です。

上の表で整理した各項目が高評価であれば、顧客は「またこの店に来たい」と感じやすくなります。

したがってリピート率を上げるには、どの要素が顧客に高評価を得ているかをデータで特定し、その根拠に基づいてクーポンやポイントなどの施策を設計することが重要です。

リピート率の基本の計算式

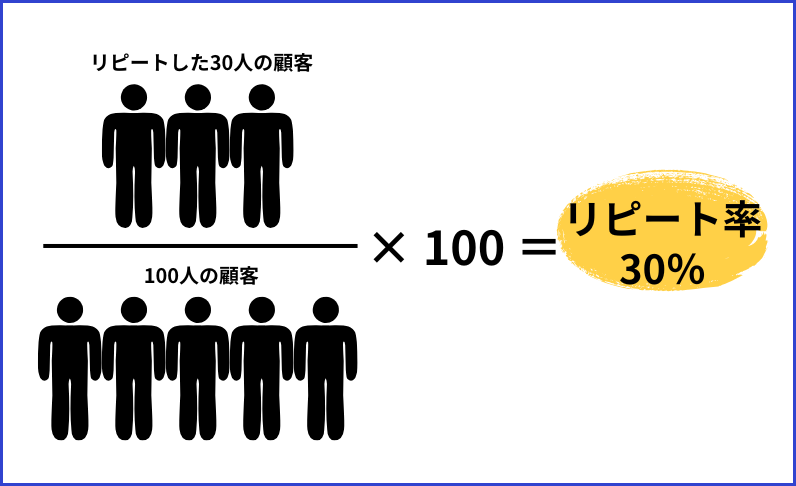

リピート率は、特定の期間内に初めて商品やサービスを購入した新規顧客のうち、再購入した顧客の割合を示す指標です。

どの顧客を「新規」とみなすか、またどの行動を「リピート」と定義するかは、業種やビジネスモデルによって異なるため、リピート率の計算も変わってきます。

ただし、一般的にはリピート顧客数 ÷ 新規顧客数 × 100で算出されます。

\[

\text{リピート率(%)} = \left( \frac{\text{リピート顧客数}}{\text{新規顧客数}} \right) \times 100

\]

例えば、あるECサイトで100人の新規顧客が購入し、そのうち30人がさらにリピート購入を行った場合、リピート率は以下のように計算できます。

\[

\text{リピート率(%)} = \left( \frac{30}{100} \right) \times 100 = 30\%

\]

先ほども解説したように、業種や商品の性質により計算式は変えたほうがよいので、上記の式はあくまでも参考として覚えておきましょう。

リピート率の基準と見方

リピート率が高いということは、顧客が商品やサービスに満足し、継続的に購入している証拠です。

ただし、リピート率の適正水準は商品の性質や業界によって異なるので、平均値と比べるよりも、自社の目標設定や過去のリピート率の推移を基準に評価することが重要です。

他社と比較して「弊社はリピート率が低い」と安易に判断せず、 自社の顧客特性や購入サイクルに合った基準で見ることが、正確なリピート率改善につながります。

要注意!リピーター率との違いを理解しよう

リピート率と混同されやすい指標にリピーター率がありますが、この2つは全く異なります。

リピート率は「一定期間内に初めて商品やサービスを購入した新規顧客のうち、再度購入した顧客の割合」を表すのに対し、リピーター率は「一定期間内に購入経験のある全顧客のうち、再度購入した人の割合」を示します。

リピート率 |

リピーター率 |

|

定義 |

特定の期間内に商品やサービスを初めて購入した新規顧客のうち、再度購入した顧客の割合

|

特定の期間内に商品やサービスを購入した全顧客のうち、再度購入した顧客の割合

|

基本の計算式 |

特定期間内のリピート顧客数 ÷ その期間内の新規顧客数 × 100 | 特定期間内のリピート顧客数 ÷ その期間内の総顧客数 × 100 |

使用例 |

ECサイトで、30日以内に2回以上購入した顧客の割合を計算 など

|

1年間で再購入した顧客の割合を計算し、ロイヤルティプログラムの効果を測定 など

|

このように、リピート率は「新規顧客のうち、どのくらいがリピート顧客になったか」を把握したいとき、リピーター率は「既存顧客のうち、購入を継続しているリピート顧客の割合」を知りたいときに活用します。

分析目的に応じてそれぞれの指標を使い分けることが重要です。

リピート率が売上に直結する3つの理由

結論、リピート率を上げることは、企業の収益基盤を安定させるためには不可欠です。

この章では、リピート率が売上向上に直結する3つの理由を具体的に解説します。

- 【理由1】リピート客は新規顧客獲得よりコスト効率が高いから

- 【理由2】リピート客が増えると長期的にLTVが高まるから

- 【理由3】リピート率は顧客ロイヤルティの指標になるから

多くのビジネスに共通するコスト効率・LTV・顧客ロイヤルティという3つの視点から、リピート率の重要性を見ていきましょう。

【理由1】リピート顧客は新規顧客獲得よりコスト効率が高いから

リピート顧客を維持するコストは、新規顧客を獲得するコストに比べてはるかに低く抑えられます。

これは、リピート顧客は既に企業やブランドに信頼を持っているため、広告などによる大規模な販促が不要になるからです。

新規顧客とリピート顧客との販促コストの違いは、以下のような比で表せます。

- 新規顧客の販促コスト:5

- リピート顧客の販促コスト:1

以上の比率は1:5の法則と呼ばれ、フレデリック・F・ライクヘルドによって提唱しました。

※参考:Wikipedia

このように、リピート率を上げることで販促コストに対するリターンも向上することから、リピート率が重要視されるのです。

【理由2】リピート顧客が増えると長期的にLTVが高まるから

リピート顧客は優良顧客であり、継続して商品やサービスを購入してくれるため、LTV(顧客生涯価値)が高くなる傾向があります。

なぜなら、LTVは「一人の顧客が生涯にわたって企業にもたらす利益」を示す指標で、購買金額・購買頻度・顧客である期間・獲得や維持のコストなどから計算されます。

リピート顧客はこれらの要素がいずれも高くなりやすいため、結果としてLTVも高まるのです。

例えば、同じ商品を1回しか購入しない新規顧客と比べ、定期的に購入してくれるリピート顧客は、企業にとって長期的により大きな利益をもたらします。

そのため、リピート率を上げることはLTV向上につながり、安定した売上確保の鍵となります。

優良顧客についてさらに詳しく知りたい方は『優良顧客分析をして売上を伸ばす!初心者でもできる分析のやり方とマーケティング施策例4つ』の記事をご参照ください。

【理由3】リピート率は顧客ロイヤルティの指標になるから

高いリピート率は、顧客満足やブランドへの信頼を示す手がかりになります。

顧客が何度も同じ商品やサービスを選ぶ背景には、自社に対して高い満足度と信頼を持っているからです。

そのため、リピート率が高ければ顧客ロイヤルティが高い可能性があり、顧客がブランドや商品を信頼して選び続けていると判断できます。

Loyalty(ロイヤルティ)とは、忠誠心を意味し、特定の企業・商品・サービスに対して強い愛着や信頼を持つことを指します。

簡単に言えば、顧客が同じ商品やブランドを何度も選んでくれる状態のことです。

リピート率向上を目指したくても、そのために必要なデータを集計・分析するのに時間がかかりすぎたり、忙しさで施策の検証が後回しになったりしていませんか?

当サイトを運営するかっこ株式会社の『いろはに分析』は、高度な顧客データ分析を自動実行し、次に打つべき効果的な施策を明確にします。

リピート率が下がる原因は?

リピート率が低下している場合、効果のない施策を打つ前に、必ずその原因を特定することが重要です。

原因が曖昧なままでは、どれだけ努力しても成果は出ないからです。

- 【原因1】商品・サービスに不満がある

- 【原因2】再購入を促すための施策をしていない

- 【原因3】競合他社との差別化ができていない

ここでは代表的な3つの原因について解説していきます。

【原因1】商品・サービスに不満がある

リピート率が下がる最も根本的な原因は、商品やサービス自体に顧客が不満を抱いていることです。

初回購入後に「期待が裏切られたなあ…」と顧客が感じてしまった場合、どれだけ販促を行っても再購入には繋がりません。

購入者はコストと価値を天秤にかけ、期待を下回ればすぐに競合他社へ流れるためです。

具体例として、品質にバラツキがある・配送遅延が続く・説明と実物の印象が違う、といった要因は顧客の離脱につながります。

顧客の具体的な不満点は、アンケートやレビューで早期に把握しましょう。

【原因2】再購入を促すための施策をしていない

リピート率が低い原因の1つとして、顧客に「もう一度買いたい」と思わせる仕組みが設計されていないことも挙げられます。

再購入のきっかけがなければ、多くの顧客はそのまま離れてしまいます。

購入後にフォローメールを送ったり、次回購入時に使えるクーポンを案内したりといった再来店の導線があるかどうかが、大きな差を生むのです。

特にECサイトでは、初回購入後の体験設計がリピート率に大きく影響するため、次回購入につなげるフォローアップ施策が不可欠です。

【原因3】競合他社との差別化ができていない

商品に大きな不満がなくても、「あえてこのブランドを選ぶ理由」が明確でなければ、顧客は簡単に競合他社に流出してしまいます。

特に、価格が少し安かったり、より魅力的なサービスを提供している競合が現れたときに離反は起こりやすいです。

商品の機能面だけでなく、ブランドの世界観や付加価値を確立し、競合にはない強みを打ち出していきましょう。

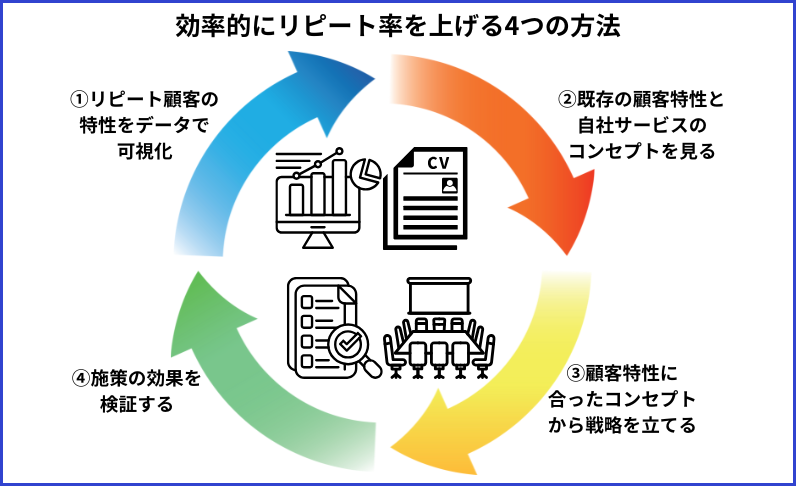

効率的にリピート率を上げる4つの方法

ここからは、リピート率を上げる方法について解説していきます。

以下4つを行えば、現状よりもリピート率を上げることができるでしょう。

- 【方法1】既存のリピート顧客の特性をデータで可視化する

- 【方法2】把握した既存の顧客特性と自社サービスのコンセプトを見る

- 【方法3】顧客特性に合ったコンセプトから戦略を立てる

- 【方法4】施策の効果を検証する

これらの方法を順番に実行することで、単に施策を打つだけでなく、データに基づいた戦略的なリピート率向上が可能になります。

【方法1】既存のリピート顧客の特性をデータで可視化する

リピート率向上の戦略を立てるには、まず現在のリピート顧客の特性をデータで正しく把握することが最優先です。

なぜなら、顧客特性を理解できれば、「なぜリピートしてくれるのか」という成功の根拠を知ることができ、その成功法則を次の施策に応用できるからです。

特に「2回以上リピートしている優良顧客」の、性別・年齢・購入頻度・購入商品といった傾向を深く分析し、成功パターンを明確にしましょう。

- 顧客データの収集:CRMやPOSデータから、性別・年齢・初回購入日・購入金額・購入頻度・購入商品などのデータを集計

- リピート顧客の特定:特に2回以上リピートしている顧客の傾向を深く分析し、なぜリピートしてくれるのかという根拠を把握

このステップによって、「どのような属性の顧客をリピート顧客として育てるべきか」が明確になります。

【方法2】 把握した既存の顧客特性と自社サービスのコンセプトを見る

先ほどのデータ分析で把握したリピート顧客の特性と、自社サービスのコンセプトが合致しているかを必ず検証しましょう。

この検証は、今後の戦略の軸が正しいかを確認するために不可欠です。

もし「想定ターゲットは40代女性なのに、実際のリピーターは20代男性ばかり」といった大きなずれがあれば、自社が狙うべきターゲット層自体を見直すか、施策を実際の顧客層に合わせて修正する必要があります。

極端な例ですが、このようなずれがあっては正しい戦略を打つことはできません。

この段階で詳細な顧客特性をデータで把握できたので、大きなずれがなかった場合も、次の【方法3】で戦略の再定義を行うとよいでしょう。

【方法3】顧客特性に合ったコンセプトから戦略を立てる

リピート顧客の特性とターゲットのずれの有無に関わらず、戦略を再定義し直す必要があります。

なぜなら、顧客行動の変化は激しいため、自社の成功の根拠をもう一度検討したうえで、今後のマーケティング戦略を立て直すことが重要だからです。

再定義においては、以下の修正アクションを行うことをおすすめします。

- 市場の再調査:自社が位置している市場で、顧客行動の変化がないか、市場のニーズが大きく変化していないかを調査する

- リピート顧客のニーズの洗い出し:既存のリピート顧客にアンケート調査などを通じてフィードバックをもらい、リピートされる根拠を明確にする

これらの情報を基に、施策の全体的な方向性(軸)を決定し、リソースを最も効果的な部分に集中させます。

リピート率の上げ方についてさらに詳しく知りたい方は、『コストを抑えてECサイトのリピート率を向上させる9つの方法【手順付き】』の記事をご参照ください。

【方法4】施策の効果を検証する

新たな戦略を実施した後は、必ずその効果をしっかりと検証し、次の改善につなげる必要があります。

検証できていなければ、戦略が成功しているのか失敗しているのかを判断できず、進歩が止まってしまうからです。

施策の前後で購買率・リピート率・平均購入価格などの指標を継続的に追跡し、目標に達していなければ【方法1】に戻って改善サイクルを回し続けることが大切です。

リピート率は戦略実行時から期間を空けてみる必要があるため、注意しておきましょう。

属人的な判断からデータに基づく戦略設計へ、かっこの『いろはに分析』がサポートします。

リピート率を改善できる4つの具体的な施策例

ここでは、顧客の次の行動を促してリピート率向上につながる具体的な施策例を紹介します。

- ①初回購入後、次回の買い物を促す導線を設計する

- ②購入後の手厚いフォローで信頼関係を育てる

- ③リピート客限定の特典を用意する

- ④データ分析で離脱・休眠顧客を見つけてアプローチする

自社の状況に合わせて、優先度の高いものから取り入れてみましょう。

①初回購入後、次回の買い物を促す導線を設計する

初回購入から2回目購入へのハードルを下げる施策は、リピート率向上において最も重要です。

顧客は2回目の購入を終えると安定したリピート顧客になりやすいため、この最初の壁を乗り越えさせることが必須だからです。

具体的には、購入直後に商品の使い方を紹介するサンキューメールを送り、次回購入に使える有効期限付きの割引クーポンや送料無料特典を提供し、再購入のきっかけを意図的に作りましょう。

②購入後の手厚いフォローで信頼関係を育てる

購入後に使い方ガイドを提示したりサポート案内などを丁寧に行うことで、顧客の満足度が高まり再購入に結びつきます。

購入後の不安や疑問が解消されれば、顧客は安心して次回も選びやすくなるからです。

発送通知と到着フォロー、サポート窓口の案内などを組み合わせると安心感が増し、リピートにつながります。

顧客に「自分はこの店に大切にされている」と感じてもらうことで、ブランドへの信頼を深めることもできます。

③リピート顧客限定の特典を用意する

新規顧客と差別化された特別な体験を提供し、優越感を刺激する施策は、顧客の愛着をより強固なものにします。

リピート顧客を特別扱いすることで、「このブランドのファンで居続けたい」というロイヤルティが生まれ、購入頻度とLTVの向上につながるからです。

例えば、購入回数や累計金額に応じて会員ランクを設け、上位ランク顧客限定の割引率や、シークレットセール、バースデーギフトなどの特別な特典を提供し、VIP感を演出しましょう。

④データ分析で離脱・休眠顧客を見つけてアプローチする

リピートの可能性があるにもかかわらず、購入が途絶えてしまった顧客を掘り起こす施策は、費用対効果が高いアプローチです。

なぜなら、新規顧客を獲得するよりも、一度購入したことのある顧客を呼び戻す方が圧倒的にコストが低く済むからです。

まず、顧客ごとの平均購入周期をデータから算出し、周期が過ぎた休眠予備軍を自動で抽出します。

そのうえで、過去の購入履歴に基づくパーソナライズされた復帰限定割引やおすすめ商品を提案し、再購入を促しましょう。

こうした休眠顧客の掘り起こしも、『いろはに分析』を活用すれば、データに基づいた抽出と施策設計が簡単に行えます。

貴社の顧客データを最大限に活かして、効率的にリピート率を高めましょう。

まとめ

今回は、リピート率の重要性やリピート率が下がる原因などについて解説してきました。

リピート率とは、顧客のうち再び購入してくれるリピート顧客の割合を示す指標であり、企業の成長を支える重要な数値です。

そもそも顧客がリピートするのは、商品やサービスがその人のニーズをきちんと満たしているからです。

リピート率が高いほど、顧客の満足度や信頼が高く、安定的に売上を伸ばせる状態だといえます。

特にリピート率が重要とされるのは、以下の理由からです。

- 新規顧客よりも販促コストが低く、利益効率がよい

- リピーターは優良顧客であり、LTVが高い

- 顧客ロイヤルティを測る重要な指標になる

一方で、リピート率を上げるには「どのような顧客が再購入しているのか」を正確に把握することが欠かせません。

リピート顧客の特性を見誤ると、効果の薄い施策にリソースを投じてしまうおそれがあるためです。

そのため、リピート率向上に向けては以下の4つの方法を継続的に実践していきましょう。

- 【方法1】既存のリピート顧客の特性をデータで可視化する

- 【方法2】把握した既存の顧客特性と自社サービスのコンセプトを見る

- 【方法3】顧客特性に合ったコンセプトから戦略を立てる

- 【方法4】施策の効果を検証する

このサイクルを回し続けることで、リピート率を着実に高め、売上の安定化につなげることができます。

リピート率改善やデータ活用による販促の最適化にお悩みなら、『かっこのデータサイエンス』へご相談ください。

プロの視点で貴社の課題を明確にし、課題解決のためのアプローチ提案まで今なら無料で行っています。

次に打つべき一手を私たちと一緒に見つけましょう。

顧客分析をして実際に成果を上げた『株式会社アーバンリサーチ様の導入事例』も、ぜひ併せてご覧ください。