「そもそもChatGPTって何?」

「AIに詳しくなくても使えるの?」

と、気になっている人は多いと思います。

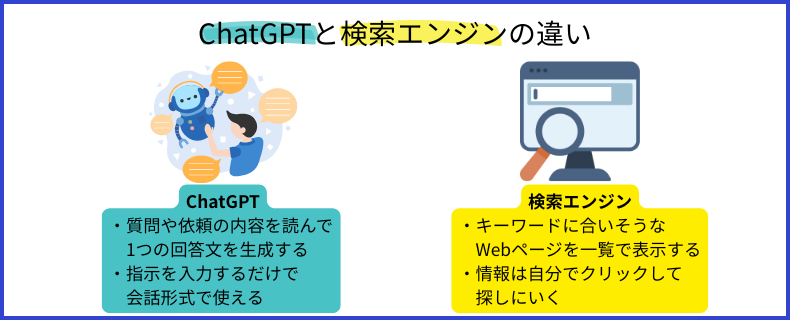

ChatGPTとは、質問や依頼を文章で入力すると、人と会話しているように答えや文章を返してくれる対話型生成AIのことです。

専門的なプログラミング知識がなくても、ブラウザやアプリからアクセスして質問を入力するだけで使い始められます。

この記事では、

- ChatGPTでできること・苦手なことと

- 使い始める前に押さえておきたい注意点

- 仕事や日常生活での、具体的なChatGPTの活用例

について、初めてChatGPTを使う人にもわかりやすく解説します。

この記事を読めば、無料版の登録から基本的な使い方までの流れを理解し、自分の業務や日常にどう取り入れられそうかを具体的にイメージできるようになるでしょう。

ぜひ参考にしてみてください。

目次

ChatGPTとは?

ChatGPTは、業務の文章作成や情報整理、日常のちょっとした調べ物など、さまざまな場面で使われており、ビジネスの効率化にも役立てられています。

知識の説明だけでなく、要約・言い換え・アイデア出し・簡単な分析の流れ整理といった、意思決定の前段階にあたる作業を、テキストベースでまとめて任せられる点が特徴です。

この章では、こうしたChatGPTの役割を踏まえながら、無料版・有料プランの違いなどを整理していきます。

ChatGPTってどんなAI?

ChatGPTとは、「GPT(Generative Pre-trained Transformer)」という大規模言語モデルを使い、入力された文章に合わせて新しい文章を作る対話型の生成AIです。

検索エンジンのように関連ページの一覧を返すのではなく、質問内容を踏まえて1つの回答文をその場で生成します。

大量のテキストデータから「この文脈の次にはどのような単語が来やすいか」という確率的なパターンを学習しており、質問に対して最もらしい文章を生成する点が、従来のルールベースのチャットボットとは異なります。

また、ChatGPTは文章のやり取りだけでなく、画像やPDFなどのファイルを読み込ませて要約したり、音声での入出力に対応したりと、テキスト以外の情報も扱えるようになっています。

専門知識がなくてもブラウザやアプリからアクセスして文章を入力するだけで使えて、基本的な利用であれば無料から始められるため、AIが初めての人でも試しやすいサービスです。

ChatGPTの無料版と有料プランの違い

ChatGPTには、0円で使える無料版と、月額料金を支払って利用する有料プランがあります。

2025年時点では、個人向けの有料プランとしてChatGPT Plus、より上位のChatGPT Pro、チーム向けのChatGPT Businessなどが提供されています。

ここではまず、初めての人でも検討しやすい「無料版(Free)」と「個人向けの有料プラン(Plus)」の違いに絞って整理します。

項目 |

無料版(Free) |

有料プラン(Plus) |

月額料金 |

無料 | 月額20ドル(日本円で約3,000円〜3,300円程度ですが、ドル建てで請求されるため為替レートにより変動します) |

利用できる主な機能 |

対話型チャット、文章作成や要約、簡単な画像生成など、基本的な機能を試せる(画像生成やファイルアップロードには回数制限がある) | 無料版の機能に加えて、より高性能なモデルや新機能を優先的に使え、長めの文章や複数ファイルの要約・整理、コード補助などを安定して行いやすい |

モデル・機能の優先度 |

利用できるモデルや機能に制限があることが多い | 高性能モデルや新機能を優先的に利用できる |

利用制限・安定性の違い |

1日に使える回数や処理量に上限があり、混雑時は応答が遅くなったり、一時的に利用しづらくなる場合がある | 無料版よりも回数制限に余裕があり、混雑時でも比較的安定して使いやすく、業務時間帯に毎日利用するケースにも向いている |

向いている利用シーン |

ChatGPTとはどんなものかを試す、個人の学習や小規模なタスク | 仕事や学習で日常的にChatGPTを使い、ストレス少なく活用したい場合 |

※実際の料金や利用条件は変更される可能性があるため、利用時には必ず公式サイトの最新情報を確認してください。

この表のように、無料版は「まずChatGPTとはどんなものかを試してみるための入り口」、有料プランは「業務で日常的に使う人向け」という整理ができます。

ChatGPTを初めて使う場合は、まず無料版で文章作成や要約、アイデア出しなどを一通り試し、物足りなさや不便さを感じるようになったタイミングで有料プランを検討するとよいでしょう。

どのプランであっても、ChatGPTに任せる部分と自分で確認・判断すべき部分を分けて使うことが重要です。

【使う前に覚えておこう】ChatGPTができること4つ・苦手なこと3つ

ChatGPTには、文章作成や情報整理など便利な機能がある一方で、最新情報の扱いや専門的な判断など、ユーザー側で補うべき点もあります。

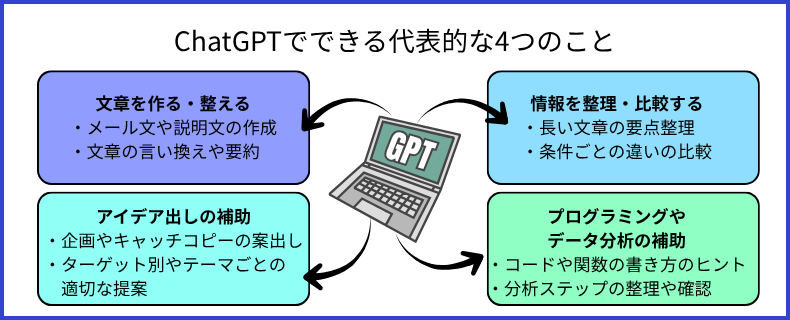

ChatGPTができることは主に4つあります。

- 文章を作る・整える

- 情報を整理・比較する

- アイデア出しを補助する

- プログラミングやデータ分析を補助する

対して、ChatGPTが苦手とすることは主に3つあります。

- 最新情報の扱いが得意ではない

- 感情やニュアンスの深い理解が難しい

- 専門家としての最終判断は任せられない

これらの「できること」と「苦手なこと」の両方を押さえておくことで、ChatGPTに任せる作業の範囲と、自分で責任を持って判断すべき範囲が明確になります。

ChatGPTでできること4つ

ChatGPTでできることは多岐にわたりますが、代表的な使い方は「文章を作る・整える」「情報を整理・比較する」「アイデア出しや企画を補助する」「プログラミングやデータ分析を補助する」の4つに整理できます。

まずは、この4つの観点からChatGPTの基本的な使いどころをイメージしておきましょう。

具体的な活用方法については、5章『ChatGPTを仕事や日常にどう活かす』で解説しているので、こちらも参考にしてみてください。

【ChatGPTでできること①文章を作る・整える】

ChatGPTは、仕事や日常で使う文章のたたき台を短時間で用意できます。

特に、次のような場面で活用しやすくなります。

- 既存文章の言い換えやトーン変更

- 長文の要約やポイント抽出

- 簡単な翻訳や多言語での説明文作成

完成形を最初から任せるのではなく、大枠を作ってもらい、自社の言い回しや固有名詞をあとから整える使い方が現実的です。

【ChatGPTでできること②情報を整理・比較する】

ChatGPTは、まとまっていない情報を整理したり、複数の選択肢を比べたりするときにも役立ちます。

長い資料や複数候補の比較など、次のようなケースで効果を発揮します。

- 長い文章から要点だけを箇条書きにする

- 複数案のメリットとデメリットを整理する

- 条件ごとの違いを表形式で比較する

ChatGPTに複数の情報や条件を渡すと、それらの違いや共通点を整理し、箇条書きや表のような形でまとめてくれます。

【ChatGPTでできること③アイデア出しを補助する】

ChatGPTは、新しい企画の方向性を考えたり、アイデアのバリエーションを出したりするときにも活用できます。

次のようなアイデア出しの場面で使いやすくなります。

- 新商品のキャッチコピー案を複数提案してもらう

- セミナーやキャンペーン企画案のたたき台を作る

- ターゲットや条件を変えて再提案を依頼する

新しい案が思いつかず手が止まったときに、既にある案を広げたりする用途にChatGPTは向いています。

【ChatGPTでできること④プログラミングやデータ分析を補助する】

ChatGPTは、プログラムコードや関数、分析手順についてヒントを得たいときにも利用できます。

本格的な開発や高度な分析そのものを任せるというより、進め方の整理やつまずいた箇所の確認に使うイメージが現実的です。

次のような作業で補助的に使うと効果的です。

- 簡単な処理を行うサンプルコードの提示

- Excel関数やSQLの使い方の提示

- 分析の進め方をステップごとに整理してもらう

ただし、実際の集計や可視化の基盤としてはBIツールやデータウェアハウス(DWH)が必要になるため、ChatGPTは「どう分析するかを考える補助役」として位置づけると、データ分析の現場でも無理なく活用しやすくなります。

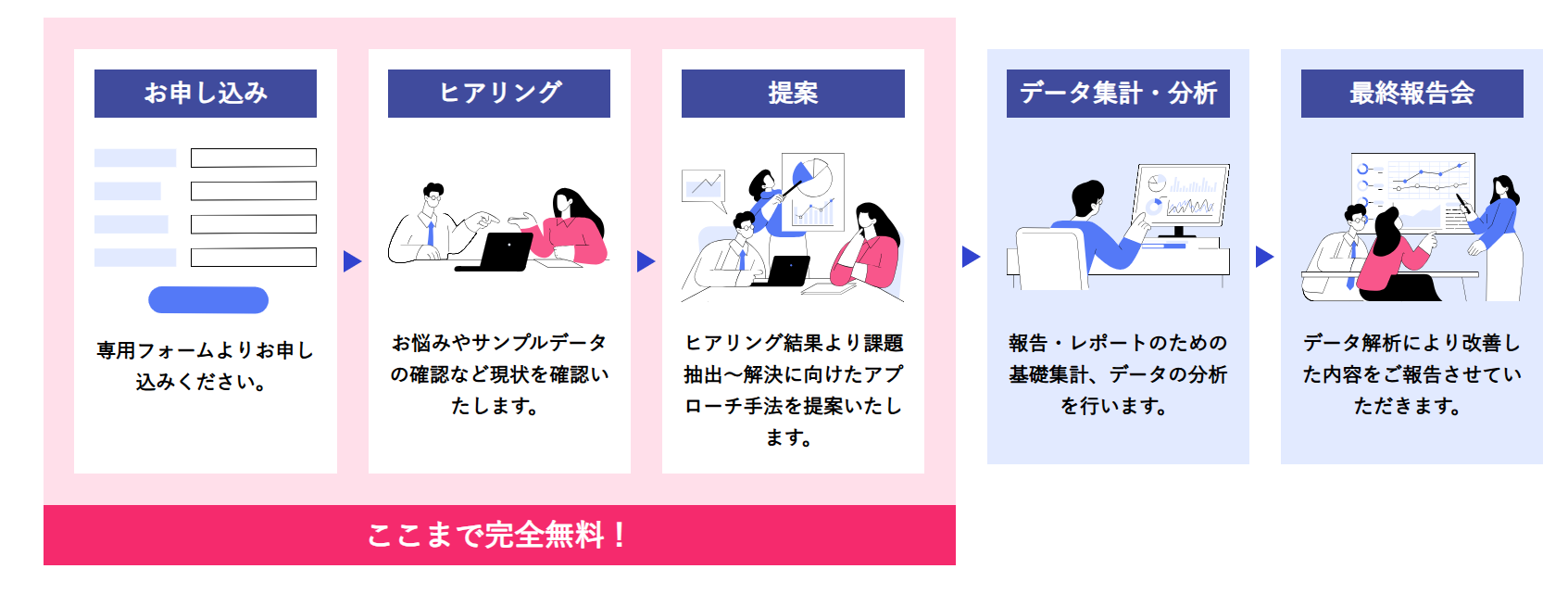

自社の売上データや顧客データを本格的に分析したい場合は、当サイトを運営するかっこ株式会社の『Caccoのデータサイエンス』にお気軽にご相談ください。

データの整理から現状の可視化、課題発見と解決に向けたアクション案の提案までを一気通貫で支援し、経験や勘ではなくデータにもとづいて売上向上や業務効率化をめざせます。

※参考:Caccoのデータサイエンス

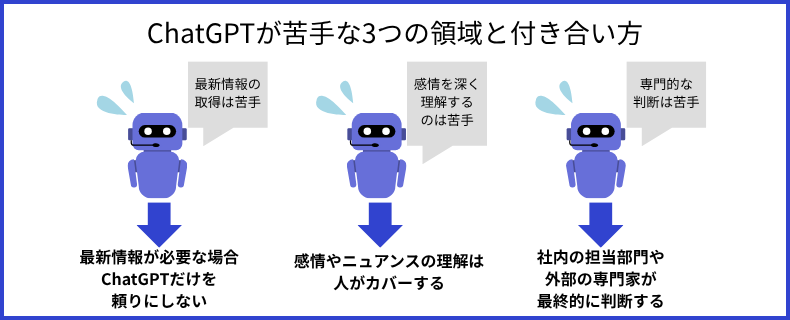

ChatGPTが苦手なこと3つ

ChatGPTには得意なことが多くある一方で、構造的に苦手な領域もあります。

特に、最新情報の扱い、感情やニュアンスの理解、専門家としての最終判断は、すべてをChatGPTに任せるのではなくユーザー側で補う必要があります。

ここでは、ChatGPTが苦手としやすい代表的な3つの領域と、安全に使うためのポイントを整理します。

【ChatGPTが苦手なこと①最新情報の扱い】

ChatGPTは、過去のデータをもとに学習しているため、最新のニュースや法改正、料金プランのような「いま変わりつつある情報」を正確に扱うのは得意ではありません。

そのため、金額や日付、法的条件のように間違えると影響が大きい内容は、ChatGPTの回答だけで判断せず、必ず公式サイトや一次情報で確認する必要があります。

ChatGPTの回答は「おおまかな方向性や論点を知るための仮の情報」と位置づけ、数字や条件をそのまま申込・契約・社内稟議の根拠には使わないようにしましょう。

【ChatGPTが苦手なこと②感情やニュアンスを理解すること】

ChatGPTは、テキストのパターンから感情表現を生成できますが、実際の相手の気持ちや職場の空気を理解しているわけではありません。

相手との関係性や社内の力関係、これまでのやり取りの経緯といった背景も、プロンプトに明示しない限りChatGPTに共有されない点に注意が必要です。

そのため、クレーム対応や人事評価など感情が強く関わるコミュニケーションでは、まずChatGPTに文案のたたき台を作らせたうえで、人が表現の強さや言葉遣いを調整し、最終的な対応方針を判断するようにしましょう。

【ChatGPTが苦手なこと③専門家としての最終判断】

ChatGPTには、法律や医療、税務、会計といった専門分野の内容が正しいかどうかを自分で検証・保証する仕組みはありません。

したがって、ChatGPTの回答は情報整理や仮説づくりの材料として活用しつつ、最終的な判断は必ず専門家や社内の責任者が行うようにしましょう。

こうした役割分担を意識しておけば、ChatGPTに過度な判断を任せることなく、現実的な範囲で安全かつ有効に活用できます。

ChatGPTの始め方と基本の使い方

ChatGPTに興味があっても、「どう登録すればよいか」「どのように質問を書けばよいか」が分からないと、実際に使ってみる段階までなかなか進めません。

また、ChatGPTはブラウザやスマホアプリからすぐ始められますが、なんとなく質問するだけでは、欲しい答えが得られず「思ったより微妙」と感じてしまうこともあります。

この章では、登録の流れと、ChatGPTに伝わりやすい質問(プロンプト)の書き方の基本を解説していきます。

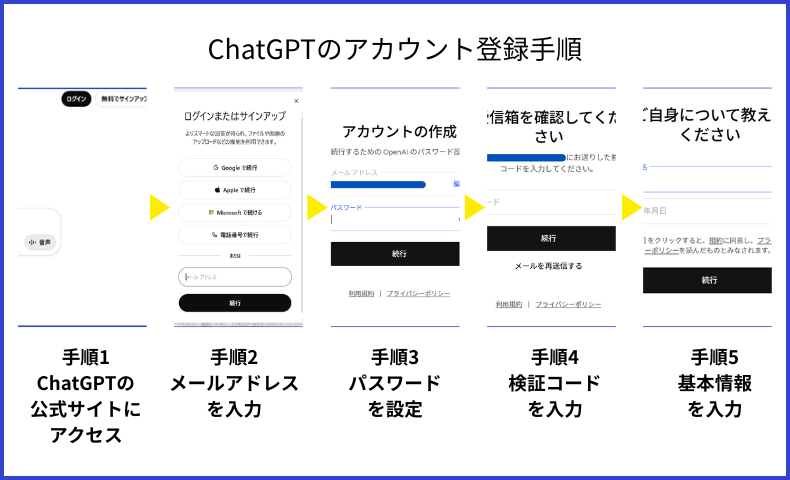

ChatGPTを使うまでの登録手順

ChatGPTは、PCのブラウザからもスマートフォンアプリからも利用できますが、どちらの場合も登録の流れは大きく変わりません。

ChatGPTの公式サイトまたは公式アプリにアクセスし、メールアドレスや外部アカウントを使ってアカウントを作成すれば、すぐにチャット画面から質問を始められます。

ChatGPTの登録手順は、次のようなステップで進みます。

- 【手順1】ChatGPTの公式サイト(https://chatgpt.com/)にアクセスし、画面に表示される「サインアップ」をクリック

- 【手順2】メールアドレスを入力、またはGoogleやAppleなどの外部アカウントと連携する

- 【手順3】最低12文字以上でパスワードを設定する

- 【手順4】登録したメールアドレスに送られる検証コードを入力する

- 【手順5】画面の案内に従って名前などの基本情報を入力する

これで登録作業は完了です。

PCブラウザ版は、キーボードで長文のプロンプトを入力しやすく、資料のテキストをコピー&ペーストして整理したいときに向いています。

スマホアプリ版は、通勤中や外出先で思いついたことをメモ感覚でChatGPTに相談したいときや、ちょっとした文章の言い回しを整えたいときに便利です。

自分の利用シーンを踏まえて、まずはどちらか一方から始め、必要に応じて両方を使い分けるとよいでしょう。

質問(プロンプト)の書き方のコツ

ChatGPTに質問するときは、「誰に」「何を」「どのように」依頼したいのかを具体的に書くことが重要です。

指示があいまいだとChatGPTからは抽象的な答えしか得られませんが、条件を具体的に書けば業務や日常でそのまま使えるレベルの回答を引き出しやすくなるからです。

ここでは、悪い例と良い例を比較しながら、プロンプトの基本ルールを確認します。

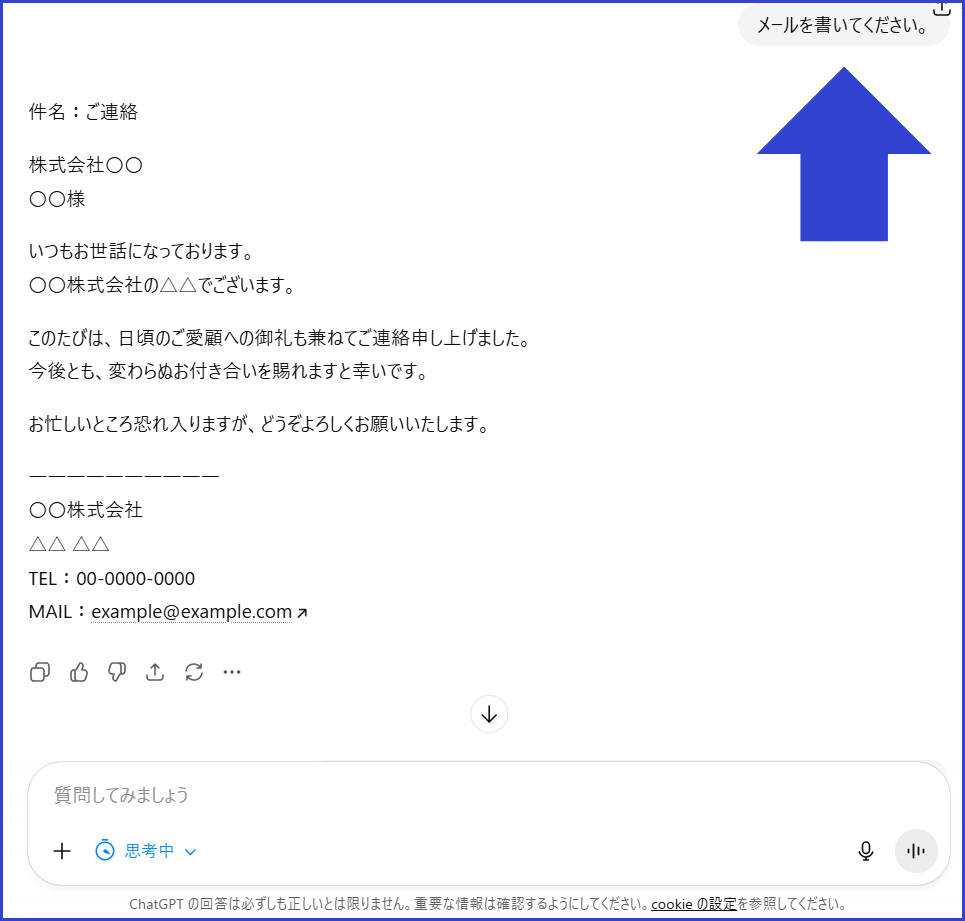

まず、悪い例としては、次のようなプロンプトが挙げられます。

これに対して、以下のようにChatGPTに「どういう役割で」「誰に向けて」「何をしてほしいか」「どのようなトーンで」「どのくらいの長さで」回答してほしいかを伝えると、具体性が一段上がります。

このように、ChatGPTに渡すプロンプトには、少なくとも次の5つの要素を意識して含めると安定した回答を得やすくなります。

- 誰として書いてほしいか(例:営業担当、人事担当、マーケティング担当など)

- 誰に向けた内容か(例:取引先、上司、社内全体、一般ユーザーなど)

- 何をしてほしいか(例:メール作成、要約、アイデア出し、比較など)

- どのようなトーンや条件か(例:丁寧、カジュアル、300文字程度、箇条書きなど)

- 何を材料として使うか(例:以下の文章を、次の条件を前提に、など)

この5つすべてを毎回きっちり入れる必要はありませんが、「今のプロンプトではどの要素が足りていないか」を意識するだけでも、回答の質は安定しやすくなります。

最初は、誰として・何をしてほしいかを中心に書きつつ、やり取りの中で足りない要素を足していくイメージで使うとよいでしょう。

ChatGPTからよい回答を引き出すための工夫

先ほど解説したように、ChatGPTからよい回答を引き出すには、1回のプロンプトで完璧な指示を出そうとするのではなく、やり取りを重ねて少しずつ精度を高めていく考え方が重要です。

最初の質問だけでは前提条件や求めている粒度がChatGPTに伝わりきらないことが多く、そのままだと期待とずれた回答になりやすくなります。

ここでは、上で解説した基本ルールを前提に、ChatGPTからの回答を確認しながら指示を追加していくときの具体的な工夫を簡単に整理します。

- ① 最初は「誰として」「何をしてほしいか」だけを意識したシンプルなプロンプトで聞き、出てきた回答を基準に足りない点を洗い出す

- ② 回答を読んで「具体例が足りない」「長すぎる」など気づいた点をそのまま伝え、「具体例を3つ追加してください」「半分の長さに要約してください」のように追加指示を出す

- ③ 必要に応じて途中から「マーケティング担当者として」「箇条書きで3点」など役割や制約条件を加え、形式や視点を調整する

- ④ 納得できた回答が得られたときのプロンプトは保存しておき、次回は条件だけを入れ替えながらテンプレートとして再利用する

このような流れを覚えておくと、ChatGPTを「一度きりの回答を受け取る相手」ではなく、「対話を通じて回答の質を高めていく相手」として扱いやすくなります。

ChatGPTを使う際に気をつけること3つ

ChatGPTは便利なツールですが、使い方を誤ると、誤情報の利用や情報漏えいなど思わぬトラブルにつながる可能性があります。

特に、業務でChatGPTを活用する場合は、どのようなリスクがあり、どこに気をつけるべきかを組織内で共有しておくことが重要です。

この章では、ChatGPTを使う際に意識したい次の3つのポイントを取り上げます。

- 【注意点1】間違った回答・情報を出してくることがある

- 【注意点2】個人情報漏えいのリスクがある

- 【注意点3】著作権を侵害する内容が生成されるリスクがある

これらの注意点をあらかじめ理解しておけば、ChatGPTを適切な範囲で活用しやすくなるので、順に確認していきましょう。

【注意点1】間違った回答・情報を出してくることがある

ChatGPTの回答には、もっともらしく書かれていても事実と異なる内容や、古い情報が含まれる場合があります。

業務で使う場合は、一次情報の資料や公式サイト、社内の担当者などを必ず併用し、ChatGPTの回答はあくまで下書きやアイデアのたたき台として扱うとよいでしょう。

ChatGPTの回答は、学習データにもとづく統計的な予測結果にすぎないため、「常に正しいことを保証する仕組みではない」という前提を押さえておくことが重要です。

【注意点2】個人情報漏えいのリスクがある

入力した内容がどのように保存・利用されるかをユーザー側で完全にコントロールすることは難しいため、ChatGPTには、第三者に知られたくない個人情報は入力しないようにしましょう。

氏名や住所、電話番号、メールアドレス、クレジットカード情報、社外秘の売上データや顧客リストなどは、プロンプトに直接書かない運用ルールをあらかじめ決めておくと安心です。

社内での利用ルールとしても、「個人や企業を特定できる情報はマスキングしてから入力する」といったガイドラインを作り、従業員全員で徹底することが望ましいです。

【注意点3】著作権を侵害する内容が生成されるリスクがある

ChatGPTに、特定の書籍や記事、楽曲などをそのまま再現するような依頼をすると、著作権を侵害するおそれがあります。

例えば、「ある有名な小説の一部をそのまま書いてください」といった指示や、他者が作成した文章をほぼコピーするような使い方は避ける必要があります。

業務で利用する場合は、ChatGPTが生成した文章をそのままコピペして終わりにするのではなく、自社の文脈に合わせて内容を調整し、必要に応じて著作権や利用規約に問題がないかも確認してください。

社内でこうしたルールやチェックフローを整えるのが難しい場合は、データの取り扱いや分析ルールを専門家と一緒に整理しておくと安心です。

『Caccoのデータサイエンス』なら、自社ルールや業務フローに合わせたデータ活用方針の整理や、KPI設計・分析プロセスの設計まで、データ利活用のプロが支援します。

ChatGPTを仕事や日常にどう活かす?

ChatGPTは、仕事の文章作成や会議メモの整理といった業務だけでなく、日常生活でも幅広く活用できます。

ただ、「結局どんな場面で使うと便利なのか」がイメージできないと、アカウントを作ってもあまり使わずに終わってしまうことも少なくありません。

この章では、次のようなシーン別にChatGPTの活用例を紹介します。

- 【ChatGPTの活用法1】文章作成を効率化させる

- 【ChatGPTの活用法2】会議メモや資料の内容を整理させる

- 【ChatGPTの活用法3】SNS投稿案や企画のたたき台を作らせる

- 【ChatGPTの活用法4】旅行の計画を立ててもらう

自分の業務や生活の中で、どの作業をChatGPTに任せると効果的かを具体的に知っておくことで、継続的な活用につながるでしょう。

【ChatGPTの活用法1】文章作成を効率化させる

ChatGPTは、メールや資料の本文案、マニュアルのたたき台など、文章を書く作業の効率化に役立ちます。

例えば「営業担当者として、初回商談後のお礼メール文を300文字程度で作成してください」のように、役割・目的・文字数を伝えると、下書きとなる文章を短時間で生成してくれます。

文章を書くのが苦手な人でも、ChatGPTに骨組みを作ってもらい、自分の言葉で固有名詞や表現を整える使い方を続けることで、文章作成の負担を減らしやすくなります。

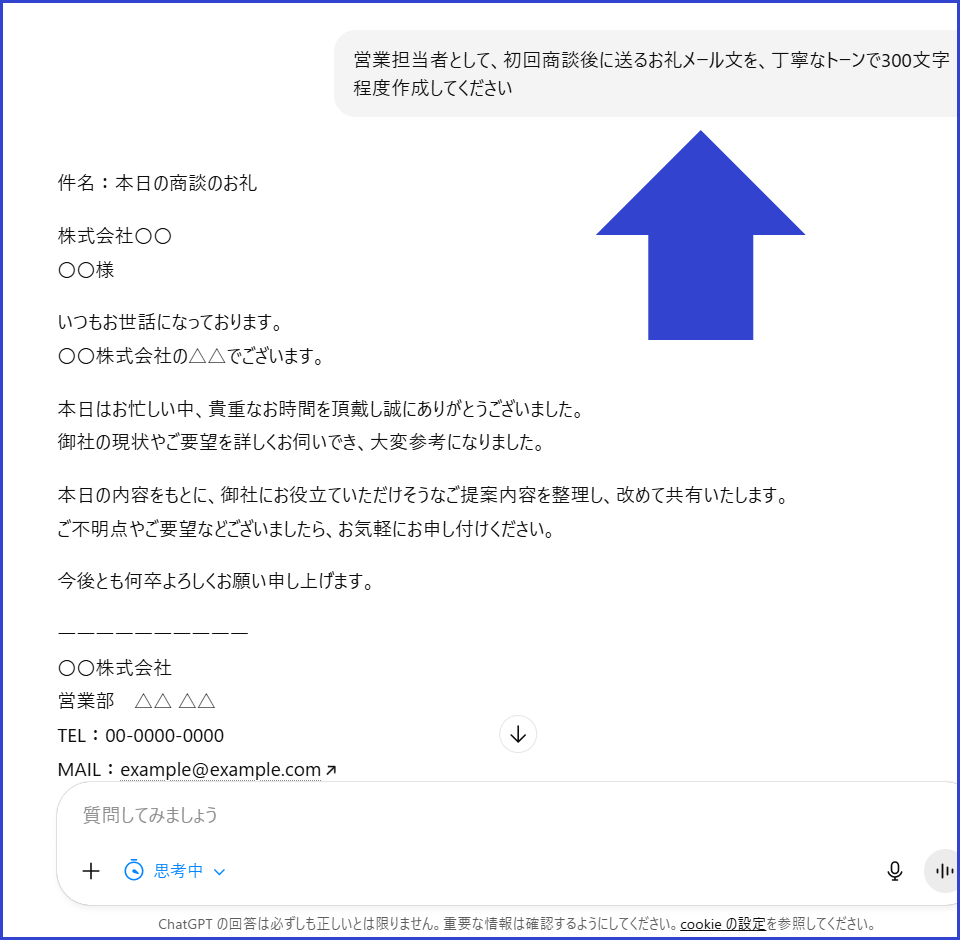

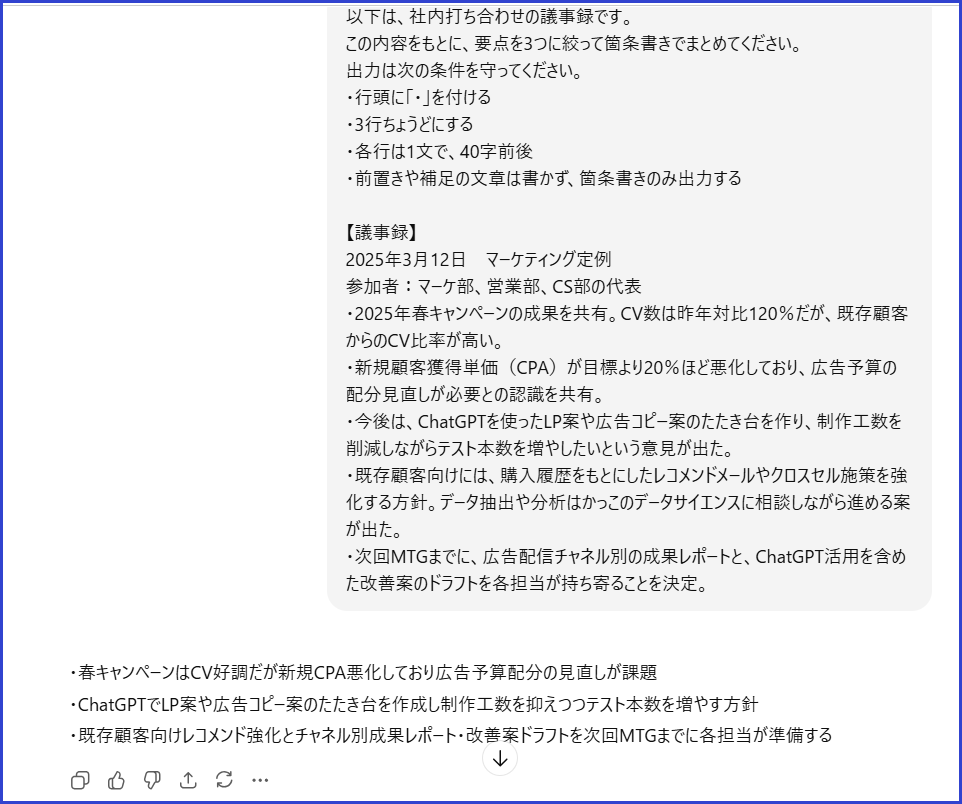

【ChatGPTの活用法2】会議メモや資料の内容を整理させる

会議のメモや長い資料の内容を整理したい場面でも、ChatGPTを使えば要点を短時間でまとめやすくなります。

議事録やメモのテキストを貼り付けて「この内容を、要点を3つに絞って箇条書きでまとめてください」と依頼すると、重要なポイントだけを抽出した短いサマリーを作れます。

実際の画面イメージとしては、次のようになります。

さらに「マーケティング事業部の上司に共有するメール文として書き直してください」と伝えることで、そのまま社内共有に使える文章へ整形できます。

【ChatGPTの活用法3】SNS投稿案や企画のたたき台を作らせる

SNS運用やキャンペーン企画のアイデア出しにも、ChatGPTを活用できます。

例えば「20代女性向けのInstagram投稿案を、春の新生活キャンペーンというテーマで5案出してください」のようにターゲットとテーマ、チャネルを伝えると、複数の投稿案や企画案を提案してもらえます。

その中から自社のブランドやトーンに合う案を選び、実際の運用ルールに合わせて表現を整えることで、企画の初期段階を効率化できます。

【ChatGPTの活用法4】旅行の計画を立ててもらう

仕事だけでなく、日常生活の中でもChatGPTを便利に使うことができます。

例えば、旅行の計画では、「3月の3連休に、友人2人で京都に1泊2日で行きます。おすすめの観光スポットと、1日ごとのスケジュール案を教えてください」と条件をまとめて伝えると、観光候補やざっくりとした行程案を提案してもらえます。

同じ考え方で、1週間分の献立案や週末の過ごし方の候補を「人数」「予算」「好み」などと一緒に依頼すれば、日常の「考えるのに時間がかかる作業」を軽くする手助けとして活用できます。

どの場面でChatGPTに何を任せるか迷ったときは、改めて2章『【使う前に覚えておこう】ChatGPTができること4つ・苦手なこと3つ』に戻り、自社の業務に合う使いどころを整理してから活用方法を検討すると判断しやすくなります。

まとめ

今回は、「ChatGPTとは何か」という基本から、ChatGPTの具体的な活用例までを解説しました。

ChatGPTは、自然な文章で指示を出すだけで、文章作成や情報整理、アイデア出し、簡単なプログラミング・データ分析の補助まで担ってくれる汎用的な生成AIです。

一方で、最新情報の正確さや専門的な最終判断までは保証されないため、「何を任せて何を自分や専門家が判断するか」を意識して使うことが欠かせません。

まずは無料版のChatGPTに登録し、3章で紹介したプロンプトの考え方を参考にしながら、メール文や会議メモの要約、簡単な企画案づくりなど、身近なタスクから試してみてください。

何度かやり取りを重ねるうちに、「ChatGPTに任せると効率化できる作業」と「自分やチームで確認すべき判断」の線引きが見えてきて、日常的に使いこなしやすくなります。

ChatGPTを活用していく中で、「自社のデータをどう整理すればよいかわからない」「ChatGPTだけでなく、データサイエンティストの視点も取り入れたい」と感じる場面もあるでしょう。

そのようなときは、無理に社内だけで完結させようとせず、専門家の力を借りることも選択肢の1つです。

『Caccoのデータサイエンス』は、目的設定やデータ整理・分析・結果の活用まで、一気通貫で伴走します。

ChatGPTを入り口として、日々の業務や生活の中でデータと向き合う習慣を作りながら、自社に合ったデータ活用の形を少しずつ育てていきましょう。