「そもそも購買意欲ってなに?」

「売上の向上と購買意欲はどう関係があるの?」

と、気になりますよね。

購買意欲とは「この商品を買いたい!」と思う心理のことであり、購買行動の出発点です。

人は、無意識のうちにこのような欲求や感情に突き動かされて買い物をしています。

顧客の心理を理解し、それに合ったアプローチを取ることで、購買意欲は自然と高まっていきます。

この記事ではさらに詳しく、

- 購買意欲を高める心理学テクニック

- 売上アップに繋がる購買意欲の活かし方

についてお伝えしていきます。ぜひ参考にしてみてください。

目次

購買意欲とは

購買意欲とは、顧客が「これが欲しい」「買いたい」と感じる心理的な動機のことです。

購買意欲は単なる興味や関心とは異なり、「お金を払ってでも手に入れたい」と思うほどの強い気持ちを指します。

購買意欲は、商品の価格・店の信頼性・商品が社会に与える影響など、さまざまな要因によって引き起こされます。

商品を売るうえで、この購買意欲をいかに引き出して高めるかが売上を左右する重要なポイントなので、顧客の心理やニーズを的確にとらえた訴求や導線設計が欠かせません。

まずは、購買意欲の背景にある人間心理を見ていきましょう。

購買意欲の具体的な活かし方については、『売上アップにつながる購買意欲の4つの活かし方』の章で解説しています。

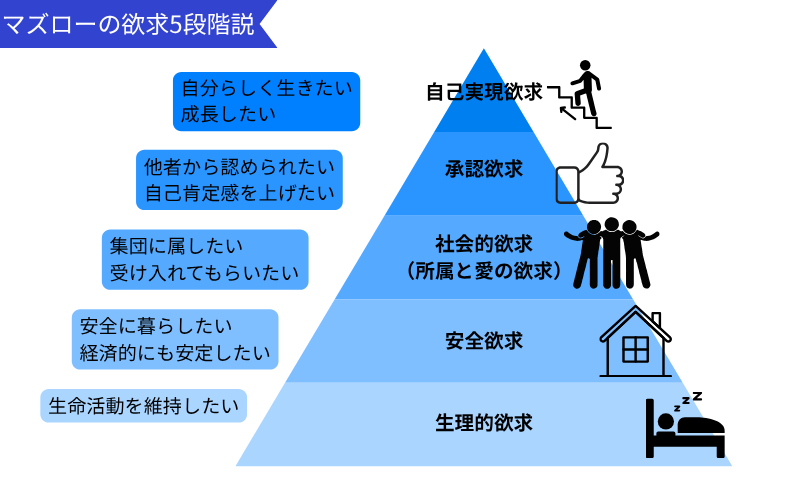

マズローの欲求5段階説

購買意欲は、人間が持つ根源的な欲求に根ざしています。

このような心理構造を理解するうえで、マズローの欲求5段階説が用いられることが多いです。

マズローの欲求5段階説とは、アメリカの心理学者アブラハム・マズローが人間の欲求を5段階の階層で説明した心理学理論です。

マズローの欲求5段階説では、人間の欲求はピラミッド型構造をしており、下層の欲求が満たされることで次の段階の欲求が芽生えるとされています。

- ①生理的欲求

- ②安全欲求

- ③社会的欲求(所属と愛の欲求)

- ④承認欲求

- ⑤自己実現欲求

マズローの欲求5段階説は、マーケティング戦略にも活かせる心理学理論です。

顧客のニーズを欲求段階に沿って整理し、自社の商品やサービスがどのレベルの欲求に応えているかを把握することで、ターゲットに響く施策をより効果的に打ち出せます。

例えば、「低価格で衛生管理がしっかりとされている食品」は生理的欲求と安全欲求を満たす一方、「店の常連しか食べられない食品」は、他人から認められたいという承認欲求に響きます。

このように、同じ商品であってもアピールすべきメリットは顧客の欲求段階によって変わります。

それぞれの欲求がどのようにマーケティング施策に活かせるのか、階層ごとに見ていきましょう。

①生理的欲求

ピラミッドの一番下の段にあたる生理的欲求は、食欲や睡眠欲など人が生きるために必要な基本的・本能的な欲求です。

例えば、空腹だったり眠気が強かったりすると、他人とのつながりや他人からの評価を意識する余裕は、ほとんどの場合ありません。

そのため、「何か食べたい」「休みたい」といったシンプルな欲求に応える商品は、購買意欲の入口になる可能性が高いです。

そのうえで、健康にもいい食材などの安全性や品質に配慮した要素を加えることで、次に解説する安全欲求にも応えられ、さらに高い満足感を生むことができます。

②安全欲求

生理的欲求がある程度満たされると、人は身の安全や安定した生活を求めるようになり、「怪我をしたくない」「安定した生活を送りたい」などの欲求が生まれます。

顧客の安全の欲求に応えるには、保証やサポートを重視した広告が効果的です。

「長期保証」「安心のサポート体制」といった訴求で顧客の不安やリスクを取り除くことが、購買行動のきっかけになります。

③社会的欲求(所属と愛の欲求)

社会的欲求は、「家族や仲間などの集団に所属し、他者と関係を築きたい」という心理がベースにあります。

この社会的欲求にアプローチするには、顧客同士、または企業と顧客の一体感を生むマーケティングが有効です。

例えば、共感や連帯感を生むSNSでのシェアを促すキャンペーンや、「一緒に楽しもう」「みんなで盛り上がろう」といったキャッチコピーなどがこの欲求に響くので、社会的欲求を持つ顧客の購買意欲を掻き立てることが可能です。

④承認欲求

承認欲求とは、「他者から評価されたい」「尊重されたい」という心理的な欲求です。

承認欲求が働くと、人は「これを持つことで自分の価値が高まる」と感じられる商品に強く惹かれ、購買行動を後押しされます。

この段階にいる顧客には、高価格帯商品や限定品・SNS映えするアイテムなどで特別感を与える施策が効果的です。

また、利用者の成功体験やビフォーアフターを打ち出した広告も、見る人の「私もこうなりたい」という願望を刺激し、購買意欲を高めます。

⑤自己実現欲求

自己実現欲求は、「自分らしく生きたい」「理想の自分に近づきたい」という思いから生まれる、最も高次の欲求です。

この段階の欲求を持つ顧客は、他人の目を気にするよりも自分自身の成長や充実感を大切にするため、商品やサービスにも意味や目的を求める傾向があります。

例えば、学習サービスやスキルアップ系の商材などの自己成長に関する商品がこのニーズに応えます。

マーケティングでは、「あなたの可能性を広げます」「夢に向かうあなたを支えます」といった前向きなメッセージが効果的です。

また、自社の理念や価値観を共有し、顧客に「この会社の商品は、自分の夢を叶えてくれるものだ」と感じさせることも大切です。

このように、多くの人はそれぞれの欲求段階に応じて商品やサービスを選んでいるため、顧客が今どの段階の欲求にいるかを把握することは、売上や成果を左右する重要なポイントになります。

ビジネス戦略や中長期計画を立てる際に、「この商品はどの欲求層にマッチしているのか」「どの欲求層にアプローチすべきなのか」という視点を常に意識することで、顧客の深いニーズを捉えた提案ができるようになります。

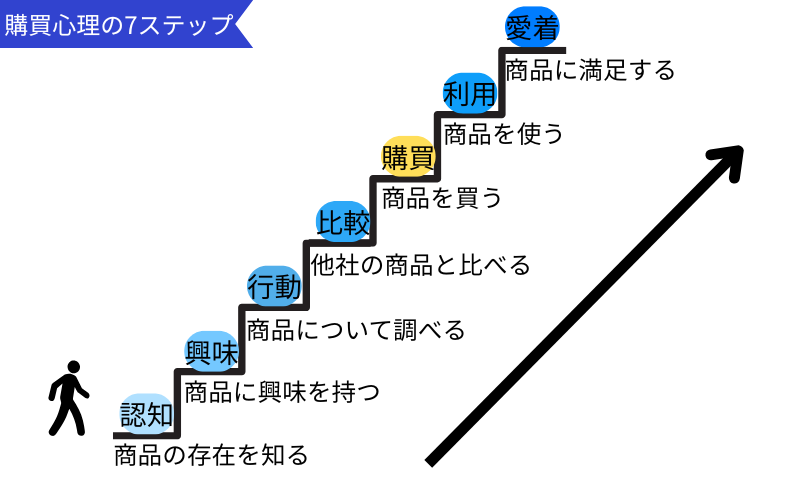

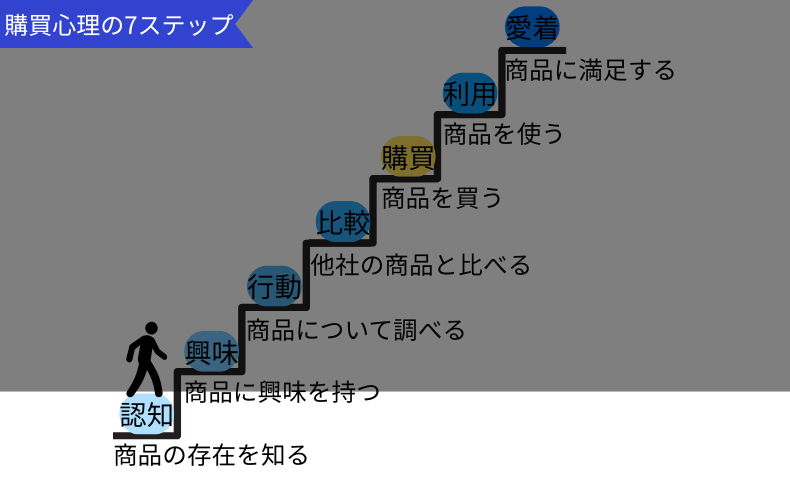

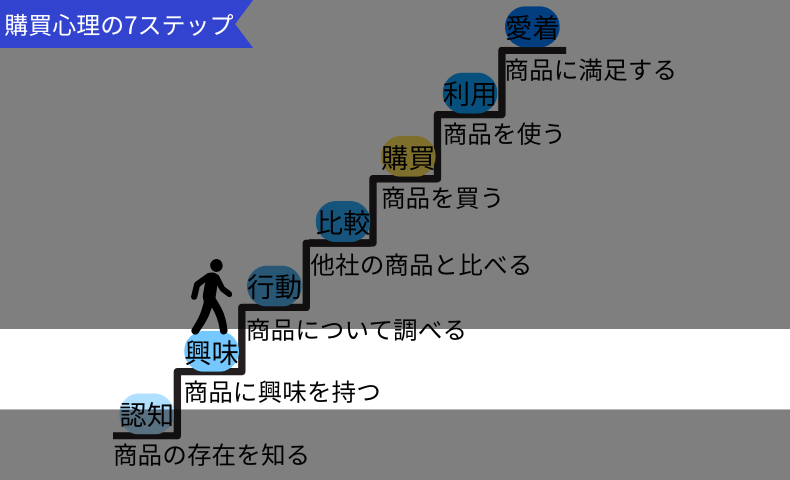

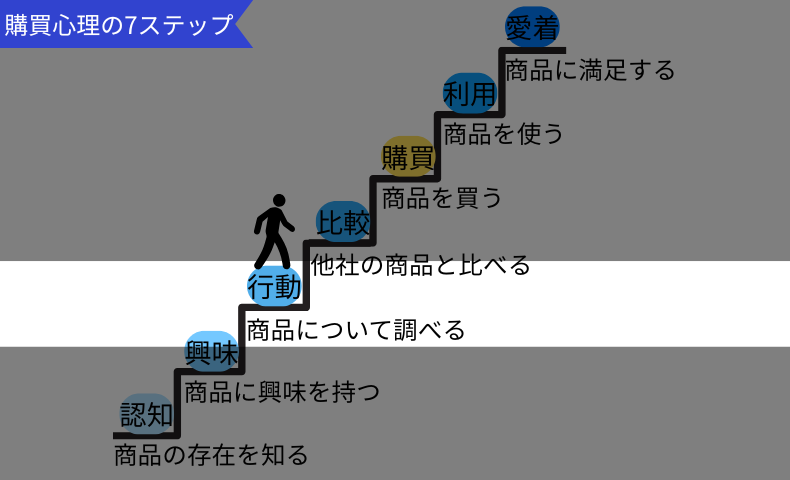

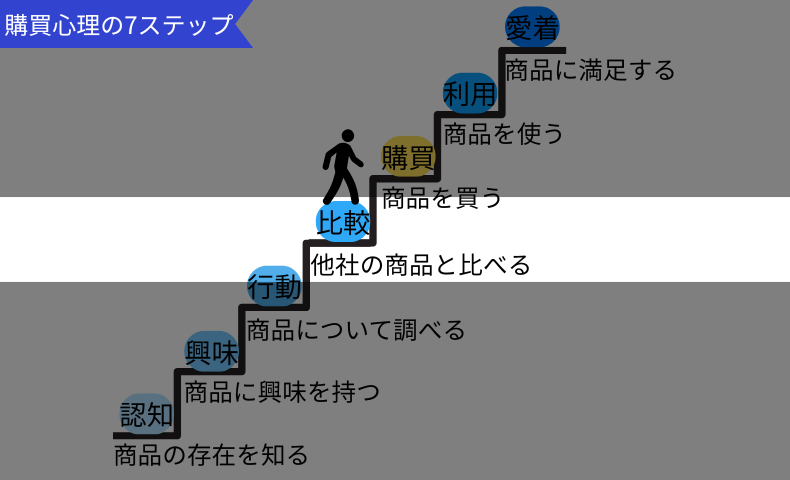

購買心理の7ステップ

マズローの欲求5段階説の他にも、顧客が商品を買うまでに、7つの段階的な心理の変化があるとされています。

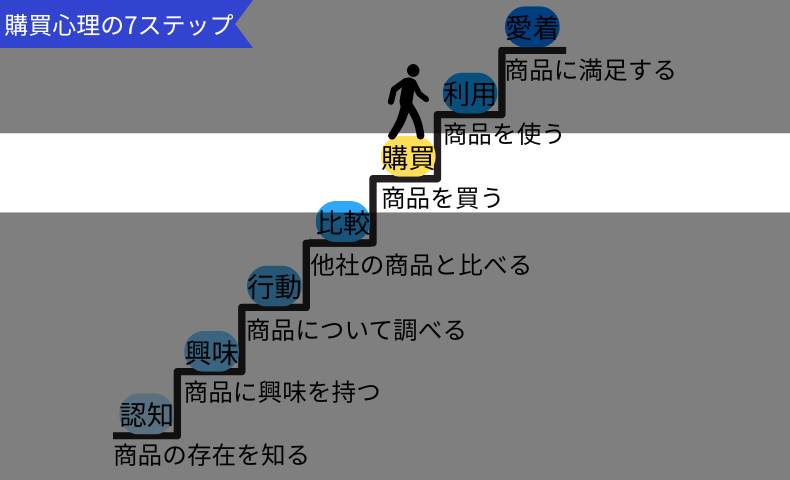

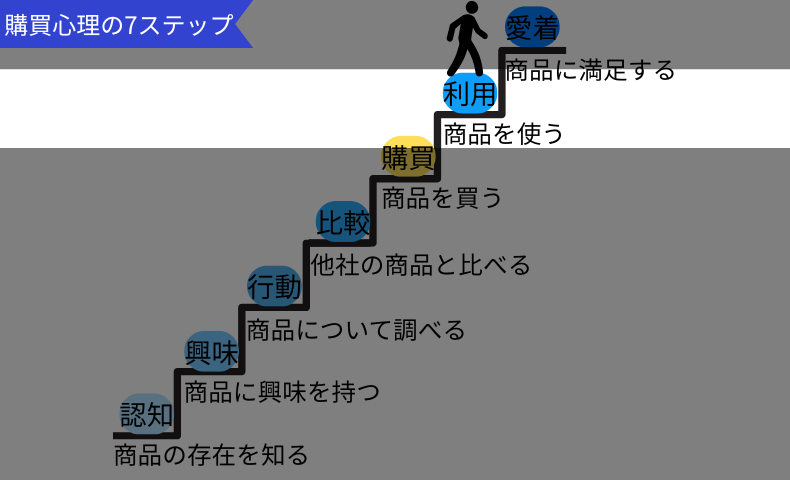

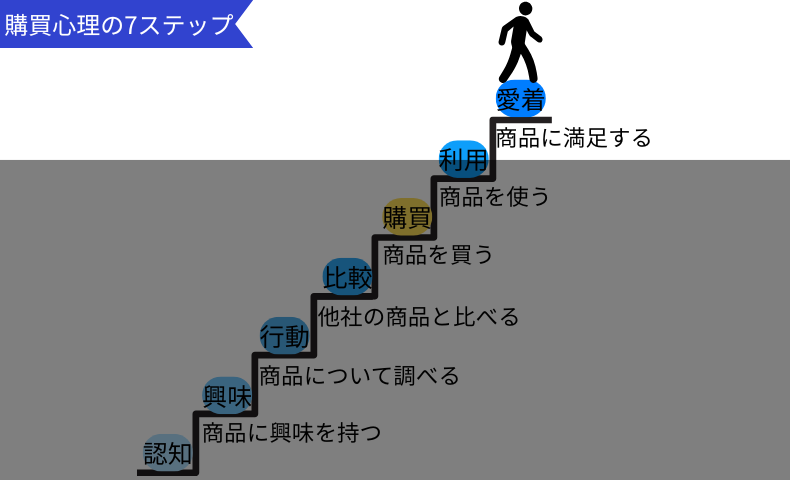

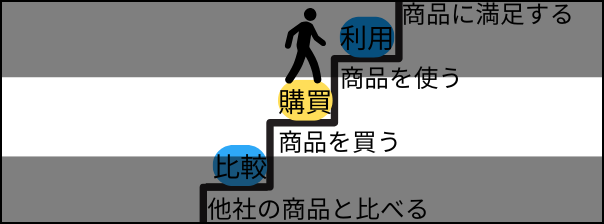

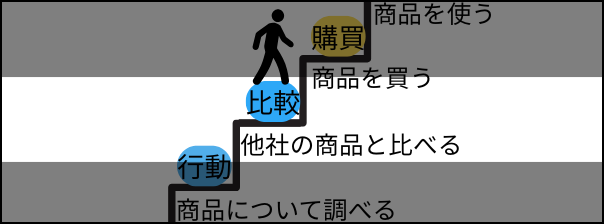

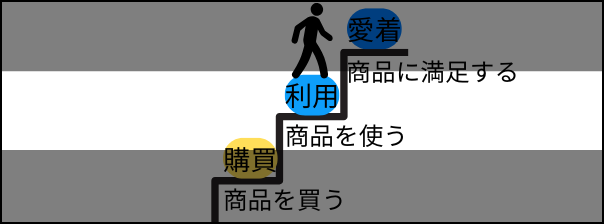

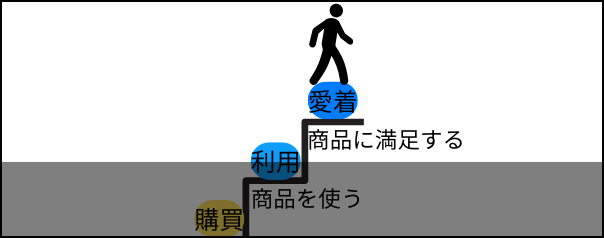

購買心理の7ステップとは、実際に購入に至るまでの心理の動きを「認知→興味→行動→比較→購買→利用→愛着」の7段階に分けて考えるフレームワークの1つです。

顧客の行動履歴やアンケート結果などを分析し、顧客はそれぞれの段階で何を感じ、どう行動しているのかを把握することで、適切な施策やアプローチを設計できるようになります。

【ステップ①認知】商品やブランドの存在を知る段階

どんなに魅力的な商品でも、知られていなければ顧客に選ばれることはありません。

まずは商品やブランドの存在に気づいてもらうことがスタートです。

SNSや広告・検索エンジンなどで顧客の視界に入る仕掛けを作り、接点を増やすことが重要になります。

【ステップ②興味】商品に関心を持ち、もう少し詳しく知りたいと感じる段階

商品やブランドの存在を知った顧客は次に、「この商品、ちょっと気になるかも」と興味を持ち始めます。

この「気になるかも」という関心の芽をしっかり育てられるように、キャッチコピーやオウンドメディアなどを活用して顧客の商品理解を深めていきましょう。

情報を詰め込みすぎたり、専門用語があまりに多い説明は顧客の関心が薄れてしまうおそれがあるため、わかりやすく伝える工夫が必要です。

【ステップ③行動】興味を持った顧客が情報収集する段階

顧客は次に、3つ目のステップである行動に移ります。

気になった商品について、顧客自ら調べ始める段階です。

口コミや商品の詳細がわかる画像などを充実させ、資料請求や問い合わせがスムーズにできる導線を設けておくと効果的です。

【ステップ④比較】他の商品と比べて、自分にどれが合うかを検討する段階

商品についてある程度の情報を集めた後、顧客は比較のステップに移ります。

複数の商品を比較しているこの段階では、他社とどう違うのかを顧客に明確に伝えることがポイントです。

価格・スペック・実績などを比較表や導入事例で見せたり、自社商品が選ばれる理由を伝えましょう。

【ステップ⑤購買】実際に購入の決断をする段階

「この商品にしようかな」と気持ちが固まりつつある顧客に、最後のひと押しが必要なタイミングです。

いよいよ購入を決めるこのステップでは、顧客が途中で離脱しない工夫が必要です。

入力フォームの簡略化や、送料無料・期間限定の特典などで購買行動を後押しできます。

【ステップ⑥利用】購入した商品を実際に手にして、満足度を確認する段階

商品やサービスを実際に使ってみて、はじめて顧客は「これは満足できる買い物だったか」を判断します。

実際に商品を使用して満足度が高ければ、リピート購入や高評価の口コミといったポジティブな行動に発展しやすくなります。

商品そのもののクオリティだけでなく、カスタマーサポートなどのアフターフォローも充実させ、「また利用したい」と思える満足感を顧客に届けましょう。

【ステップ⑦愛着】満足度が高く、「また買いたい」「他人にすすめたい」というファン化に繋がる段階

最後の7ステップ目は、顧客が商品やブランドに親しみや信頼を持ち、「またこの店で買いたい」と感じる段階です。

商品やサービスに満足した顧客は、やがてブランドそのものに愛着を持つようになります。

継続的なフォローや限定コンテンツの提供を通じて、「このブランドだから買いたい」と思ってもらえる関係性を築いていきましょう。

このように、段階ごとの心理に沿った施策を打つことで、購入までの流れをスムーズに後押しできます。

特に、最後の愛着の段階は、リピートや口コミが生まれる源であり、SNSが浸透した現代において非常に重要です。

顧客が自然とシェアしたくなるような共感や体験を設計することが、これからの購買心理戦略には欠かせません。

購買意欲を高める!売上を伸ばす心理学テクニック7選

購買意欲を高めるには、消費者の心理を深く理解し、それに基づいた戦略的なアプローチが不可欠です。

特に、以下のような心理学の理論をマーケティングに応用することで、行動を後押しする訴求や導線設計が可能になります。

- ①価格の見せ方で印象操作【アンカリング効果】

- ②「みんなが買ってる」から安心できる【バンドワゴン効果】

- ③限定感で特別な価値を演出【スノッブ効果】

- ④段階を踏んで購入へ繋げる【一貫性の法則】

- ⑤「買わないと損!」と思わせて急かす【損失回避の法則】

- ⑥選択肢を減らして顧客の決断をサポート【決定回避の法則】

- ⑦専門家の言葉で顧客の信用を得る【権威への服従原理】

ここでは、売上アップに直結する心理テクニックを順に解説していきます。

①価格の見せ方で印象操作【アンカリング効果】

人は、最初に提示された価格を基準にして、後から提示された価格がお得かどうかを判断します。

例えば、「通常9,800円 → 今だけ7,800円」と表示すると、実際の価格以上に安く感じられ、購買意欲が高まります。

このように元の価格をはっきり示すことで「今買うとお得だ」と顧客に感じさせやすく、購買意欲を高めるのに効果的です。

一方で、過度な値引きは商品の本来の価値を損ねて見せてしまう恐れがあるため、使いどころはしっかり考えましょう。

②「みんなが買ってる」から安心できる【バンドワゴン効果】

人は他者の選択を参考にする傾向があるため、「多くの人がこの商品を買っている」と知ると、安心して同じ商品を選択することができます。

「10万人が愛用」「売上ランキング1位」「SNSで話題」などの表現で商品の人気度合いを示すことで、購入意欲を刺激できます。

特に、初めて手にする商品に対して不安を感じている顧客には、「多くの人が選んでいる」という安心感が強く働き、購入の決断を後押しします。

③限定感で特別な価値を演出【スノッブ効果】

「数量限定」「期間限定」などの訴求は、希少性を印象づけて商品に特別な価値を持たせます。

人は、手に入りにくいものほど強く欲しがる心理があるため、あえて流通数を絞ることで購買意欲を高めることができます。

高級ブランドや数量限定のコラボ商品・先着順のキャンペーンなどでよく活用されているテクニックです。

ただし、希少性ばかりを強調すると「買いたいときに買えない不便さ」につながる場合もあるので注意しましょう。

④段階を踏んで購入へ繋げる【一貫性の法則】

人には「一度始めたことは途中でやめたくない」という心理があるため、ステップメールやトライアルキャンペーンを使って顧客との関係性を少しずつ深めていく施策が効果的です。

例えば、無料会員登録・資料請求・LINE登録などの小さな行動を促すと、その後の購入や申し込みに対しても顧客側の心理的ハードルが下がります。

顧客の最初の一歩を引き出す設計が重要であり、いきなり購入を迫るのではなく段階的に信頼を積み重ねていくといいでしょう。

⑤「買わないと損!」と思わせて急かす【損失回避の法則】

人は、得をすること以上に、損をしたくないという気持ちのほうが強く行動に影響を与えます。

「本日限定」「あと10個で終了」「先着100名様」などの訴求は、「今すぐ買わなければ損をする」という感情を刺激します。

購入を迷っている顧客の背中を押すのに非常に有効なテクニックです。

あまりに急かしすぎると押し売りのように感じられたり、顧客に常にプレッシャーを与える会社という印象を持たれることがあるため、顧客からの信頼を損なわない配慮が必要です。

⑥選択肢を減らして顧客の決断をサポート【決定回避の法則】

選択肢が多すぎると、かえって人は決断できなくなる傾向があります。

「おすすめ3選」「人気No.1を強調」「選び方ガイドを表示」など、選択肢を整理して見せることでスムーズな意思決定を助けることができます。

ECサイトでは、フィルターや絞り込み機能の使いやすさも重要な要素になります。

顧客に無数の選択肢を提示するのではなく、おすすめ商品や人気ランキングを活用して、迷わずに購入へ進める導線設計を心がけましょう。

⑦専門家の言葉で顧客の信用を得る【権威への服従原理】

人は、信頼できる人・専門家・有名人の意見を自然と信じやすい傾向があります。

「医師推奨」「専門家監修」「TVで紹介されました」といった表現は、商品やサービスの信頼性を一気に高めます。

特に、高額商品や効果が見えにくい健康食品などでは、第三者からのお墨付きが購入の決め手になることが多いです。

ただし、過度に権威に頼りすぎると売るための演出と思われてしまうこともあるため、根拠や実績の透明性も重要です。

実店舗とオンラインでは購買意欲の生まれ方が異なる

オンラインと実店舗では、顧客の感じ方や行動パターンに大きな違いがあります。

どちらにも強みと弱みがあるため、それぞれの購買意欲の生まれ方を理解することが、効果的な販売戦略の第一歩となります。

この章では、まず実店舗、次にオンラインにおける購買意欲の特徴を整理し、現代の購買行動に合ったマーケティングのヒントを紹介します。

実店舗の購買意欲の特徴

実店舗では、商品を見て・触れて・感じられる体験が購買意欲を高める大きな要因です。

実際に手に取って質感を確かめたり、試着や試食をしたりすることで、顧客は「この商品なら間違いない」という安心感が得られます。

特に高額商品や初めて購入する商品では、リアルな体験が顧客の意思決定を後押しします。

また、店員との会話や提案も重要な要素で、対面接客ならではの信頼や期待感が生まれやすいです。

オンラインの購買意欲の特徴

移動時間や営業時間に縛られず、いつでもどこでも商品を検索・購入できるのは、オンラインショッピングならではの大きな魅力です。

オンラインで購買意欲を高めるには、視覚情報と第三者からの評価が重要なカギとなります。

例えば、画像や動画での商品の見せ方・信頼できるレビュー・安心感のある返品保証などが購入の後押しにつながります。

オムニチャネル時代の購買意欲の育て方

今では多くの顧客が、「実店舗で見て、オンラインで買う(ショールーミング)」「ネットで調べてから店で買う(ウェブルーミング)」といった行動を取っています。

このような購買行動の変化に対応するには、実店舗とオンラインを別々に考えるのではなく、一体化させた設計づくりを意識するといいでしょう。

例えば、オンラインからも店頭在庫を確認できたり、オンラインで購入した商品を実店舗で受け取れるなどの仕組みは、店の利便性を高め、購買意欲の後押しにもつながります。

オムニチャネルが当たり前になった今、実店舗とオンラインの垣根をなくし統一されたブランド体験を提供することが、顧客の購買意欲を高める決め手になります。

売上アップにつながる購買意欲の4つの活かし方

顧客の購買意欲を売上に結びつけるには、顧客心理の理解にとどまらず、実際の施策に落とし込むことが大切です。

ここでは、購買意欲の活用のために重要な4つの視点を解説していきます。

- ①購買意欲の段階ごとにアプローチを変える

- ②他社と差別化し「選ばれる価格」に設定する

- ③購入後の満足度も意識した体験設定

- ④また買いたくなる仕掛けでリピート率を高める

順に見ていきましょう。

①購買意欲の段階ごとにアプローチを変える

『購買意欲とは』の章でも触れたように、顧客の心理やニーズには段階があります。

そのため、購買意欲のステージに応じて適切なアプローチを取ることが、顧客の離脱を防ぎ、購入率を高めるカギになります。

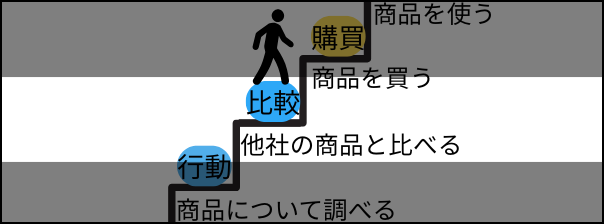

例えば、下の図のように購買心理の7ステップの比較段階にいる顧客には、他社商品との違いや自社のメリットを伝え、

次の購買ステップの顧客には、限定特典や割引などの後押しが効果的です。

このように、段階ごとに求められる情報や訴求は異なるため、顧客の心理状態を見極めた施策設計が重要です。

②他社と差別化し「選ばれる価格」に設定する

単に安さを打ち出すのではなく、商品の機能性・デザイン・サポート体制など、価格に見合う価値を具体的に提示しましょう。

例えば、「10年保証付き」「開発者によるサポート付き」など、他社商品とも比較しやすい軸を設けることで違いが明確になります。

比較ステップにいる顧客が自社商品に対して価格以上の価値を実感できれば、次の購買ステップまでの移行がスムーズになります。

③購入後の満足度も意識した体験設定

購入はゴールではなくスタートなので、「買って終わり」ではなく、「買ってよかった」と顧客に感じてもらうことが大切です。

梱包の工夫や同梱物・アフターサービスの質など、購入後の体験すべてが、購買心理の7ステップの利用段階にいる顧客の満足度を左右します。

満足度が高まればリピート購入や口コミが生まれ、それらをきっかけに新しい顧客が増えることで長期的な売上アップにもつながります。

④また買いたくなる仕掛けでリピート率を高める

リピート購入を増やすには、初回購入後の顧客体験が非常に重要です。

次回以降使えるクーポンやポイント制度・購入の案内メールなど、継続的に購入を促す仕掛けを用意しましょう。

さらに、パーソナライズされたおすすめ情報や限定キャンペーンを提供すれば、購買心理の7ステップ最後のフェーズまで顧客を導きやすくなります。

こうした施策で顧客との長期的な関係を築き、自社への愛着を持ってもらいリピート率の向上を目指しましょう。

「また買いたい」という購買意欲を掻き立てリピート購入させる5つのコツ

上の章でも解説したとおり、リピート購入を促すには、一度の購入で終わらないように顧客との継続的な関係を築くことが大切です。

ここでは、顧客の「また買いたい!」という気持ちを引き出し、リピートにつなげるための効果的な5つのポイントを紹介します。

- ①リピート購入者に割引や特典を用意する

- ②安心感を与える

- ③商品やブランドのファンになってもらう

- ④悩まないで買える状況を作る

- ⑤購入者データを分析し活用する

ぜひ参考にしてみてください。

①リピート購入者に割引や特典を用意する

リピーター向けに、割引クーポン・ポイント還元・誕生日特典などの優遇策を用意しましょう。

これにより「特別扱いされている」という満足感が生まれ、再び顧客の購入意欲を刺激します。

また、既に商品を気に入っているリピーターは再購入意欲が高いため、限定セールを実施すれば購入頻度が大きくアップすることも期待できます。

②安心感を与える

「ここで買えば安心」と感じられることが、リピート購入につながります。

迅速な配送や返品保証・24時間対応の問い合わせ窓口を設けるなど、顧客の不安を先回りして解消しましょう。

特に高額商品購入者や初めて利用する顧客にとっては、こうした信頼できるサービスが安心感を生み、再購入の後押しになります。

③商品やブランドのファンになってもらう

「このブランドの世界観が好き」「またあの店で買いたい」と顧客に思ってもらえる関係づくりを目指しましょう。

例えば、商品開発の裏話やスタッフの想いを動画で紹介したり、顧客参加型のキャンペーンを開催することで、ブランドへの愛着が深まります。

SNSやメールで定期的に情報を発信し、単に商品を売るだけでなく顧客のファン化を促進することが、リピート率アップのカギです。

④悩まないで買える状況を作る

自社の強みや商品の魅力をしっかり伝えることで、顧客の中で他社との比較は意味を失い、「ここで買うのが一番」という確信につながります。

「ここなら間違いない」と顧客に思ってもらえるように、商品の特徴やメリットをまとめた説明ページを用意し、口コミやレビューを積極的に紹介しましょう。

さらに、スタッフの丁寧な対応を通じて信頼感が積み重なると、「次もここで買おう」と思わせる環境が自然とできあがります。

⑤購入者データを分析し活用する

購入履歴や行動データを分析し、顧客一人ひとりに合わせたおすすめ商品やキャンペーンを提案することも重要です。

「あなたのための特別な提案」というパーソナルな体験が顧客ロイヤリティを高め、継続的な購入につながります。

例えば、前回購入した商品に関連するアイテムをメールで紹介したり、顧客の好みに合わせた割引クーポンを送るのも効果的です。

顧客データの活用は、現代マーケティングの必須要素です。

『Caccoのデータサイエンスぶろぐ』は、それぞれの会社に合ったプロジェクト型サービスなどを展開しているかっこ株式会社が運営しています。

Caccoのデータサイエンスでは、リピーターの獲得が課題だった会社の顧客データを分析して顧客像の見える化を図り、そこで得た数値からクラスタ別の施策を提案して売上を伸ばした実績があります。

こちらの事例は『データサイエンス事例|株式会社アーバンリサーチ様』でも紹介しているため、興味のある方はぜひご覧ください。

まとめ

今回は、購買意欲の定義と、売上アップに繋がる購買意欲の活かし方などを解説しました。

購買意欲とは、顧客が「この商品を買いたい」と感じる心理的な動きで、この意欲を刺激することで、売上アップや顧客満足度の向上にもつながります。

売上の拡大を目指すなら、新規顧客の獲得も重要ですが、既に購入経験のある顧客をリピート購入に導くほうがコストや手間がかからず、効率よく売上を伸ばせます。

購買意欲を起点に「顧客の獲得→購入→顧客に高い満足度を感じてもらう→再購買につながる」という好循環を作ることで、売上を安定させることができます。

以下のような戦略で「また買いたい」という顧客の購買意欲を掻き立て、リピート購入者を増やしていきましょう。

- リピート購入者に割引や特典を用意する

- 安心感を与える

- 商品やブランドのファンになってもらう

- 悩まないで買える状況を作る

- 購入者データを分析し活用する

リピート率についてさらに詳しく知りたい方は『売上に直結するリピート率とは?計算方法や上げ方の手順を解説』の記事をご参照ください。

また、「リピート率を上げたいけど何から手をつければいいのかわからない」「顧客データを活用してもっと効率よく売上を伸ばしたい」とお悩みの方は、ぜひ一度『Caccoのデータサイエンス』にお気軽にご相談ください。